Das Einklarierungsprozedere in Okinawa ist gut organisiert. Nachdem die Quarantäne von Bord gegangen ist, kommen nacheinander die Einwanderungsbehörde, der Zoll und die Coast Guard zu uns. Am penibelsten arbeitet der Zoll, die zählen wirklich jede Bierdose in den ihnen zugänglich gemachten Staufächern. Am Ende sind wir mit 200 US-Dollar Einfuhrzoll dabei.

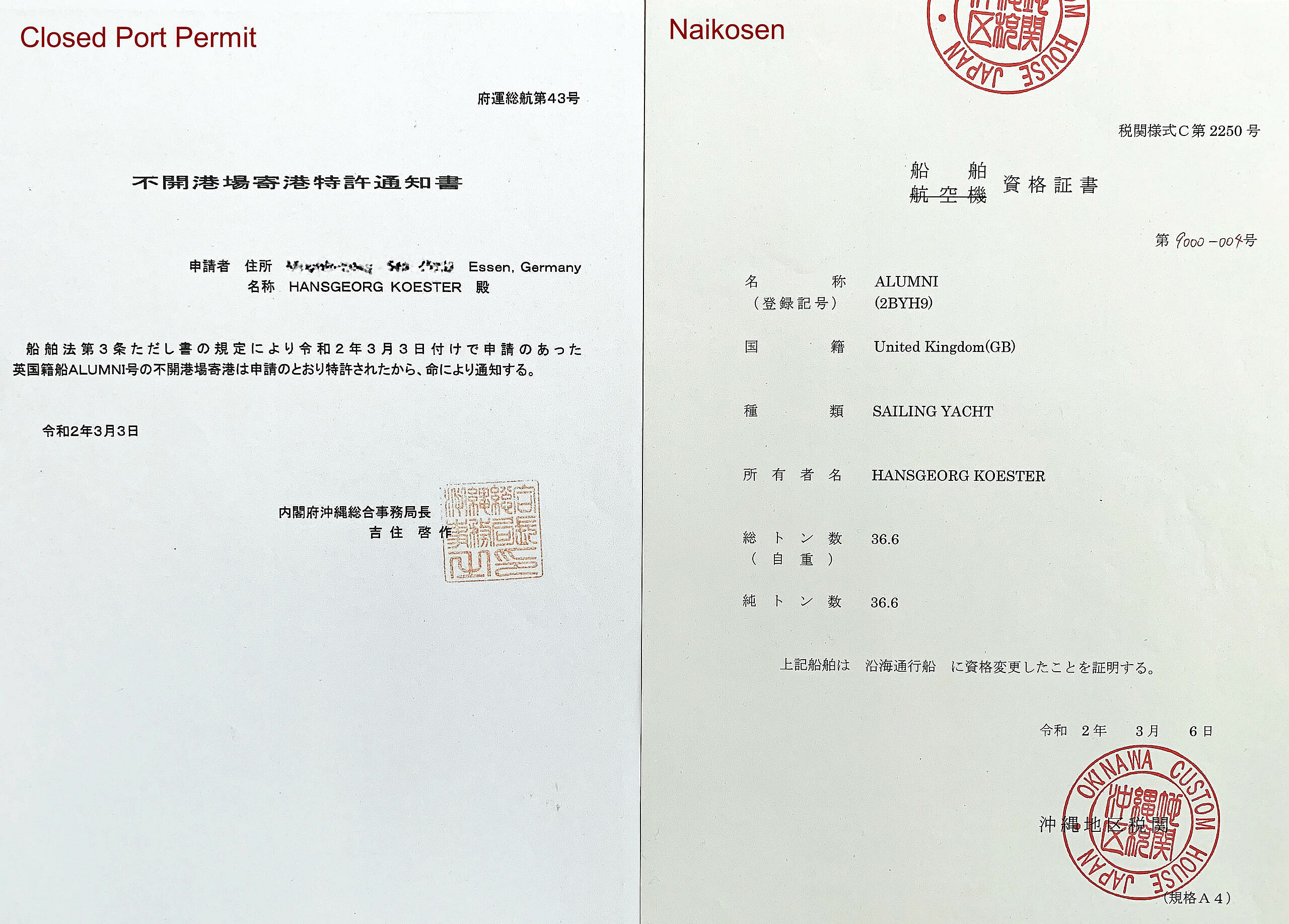

Das wichtigste benötigte Dokument ist das Closed Port Permit. Das System der „offenen“ und „geschlossenen“ Häfen geht auf die über 200 Jahre währende, selbst auferlegte Isolation Japans ab dem 17. Jahrhundert zurück. Damals betrieben die Niederländer – andere Europäer wurden im Land nicht geduldet – eine Handelsstation auf der kleinen Insel Dejima in der Bucht von Nagasaki. Über diesen Ort wurde der gesamte Warenaustausch zwischen Japan und Europa abgewickelt – es war der einzige „offene“ Hafen des Landes.

Seit Japan in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine Abschottungspolitik aufgab (Übergang von der Edo- zur Meiji-Zeit), dürfen Ausländer eine wachsende Anzahl von Häfen anlaufen. Die Liste umfasst heute etwa 120 Open Ports. Alle anderen der insgesamt rund 3.000 Häfen, Marinas und Anlegestellen Japans gelten als Closed Ports. Ausländer benötigen eine explizite Genehmigung, um auch dort anlegen zu dürfen. Gerade sie sind jedoch für Segler am interessantesten, denn bei den Open Ports handelt es sich in der Regel um große Industriehäfen, die für die Sportschifffahrt als Liegeplätze ungeeignet sind. Noch bis vor Kurzem war das entsprechende Genehmigungsverfahren außerordentlich umständlich und bürokratisch: Bereits bei der Einklarierung in einem Open Port mussten sämtliche Closed Ports, die man zu besuchen beabsichtigte, aufgelistet werden, einschließlich eines tagesgenauen Reiseplans. Das Genehmigungsverfahren war auch nicht bei der Einreise für alle Häfen in einem Akt zu erledigen, sondern wiederholte sich bei Anlaufen eines anderen Distrikts für jede Teiletappe von Neuem. Wie sehr hat sich das Prozedere jetzt vereinfacht! In einem überraschend knapp gehaltenen Schreiben, dem Closed Port Permit, wird uns für die gesamte Dauer unseres Aufenthalts in Japan die pauschale Genehmigung erteilt, sämtliche Closed Ports des Landes anzulaufen.

Eine weitere Erschwernis für das Segeln in Japan war die Verpflichtung, in jedem Hafen den Zoll aufzusuchen und komplett neu einzuklarieren. Hier kommt das zweite wichtige, ebenfalls neu eingeführte Dokument, das Naikosen, ins Spiel, welches der ausländischen Yacht den Status eines inländischen Schiffes in der Küsten- und Revierfahrt verleiht. Praktisch bedeutet dies, dass das Gebot zur Einklarierung für alle geschlossenen Häfen entfällt. Anders ausgedrückt, das Naikosen ist für die örtlichen Hafenbehörden so etwas wie das Kruzifix für Dracula.

Im Prinzip ist unsere Einklarierung nach 2 1/2 Stunden abgeschlossen. Mit der Ausstellung des optionalen Naikosen sind die Behörden allerdings recht zurückhaltend; hier ist eine gewisse Beharrlichkeit erforderlich, denn wenn man erstmal den Ankunftshafen verlassen hat, besteht kein Anspruch mehr auf dieses Dokument. Unterstützt von unserem Einklarierungsagenten Kirk, halten wir schließlich auch dieses Papier am späten Nachmittag in den Händen.

Kaum zu glauben, dass mit diesen beiden Bescheinigungen unser gesamter Japan-Törn ab jetzt „papierlos“ ablaufen soll und wir an keiner Stelle mit zusätzlichen behördlichen Anforderungen, Formularen etc. behelligt werden. Doch genauso ist es, wie wir später, nach Erreichen unseres Zielhafens in der Seto-Inlandsee, bestätigen können (mit einer einzigen kleinen Ausnahme in Koniya/Amami).

Nachdem die Einklarierungsformalitäten erledigt sind, wird es höchste Zeit, uns zu verlegen: Unsere genehmigte Liegezeit für den Open Port von Urasoe/Okinawa läuft ab, und der Hafenmeister der wenige Meilen entfernten Ginowan Marina, in der wir als unserem ersten Closed Port einen Liegeplatz reserviert haben, erwartet uns bereits. 15 Minuten vor seinem Dienstschluss machen wir am Besuchersteg der Marina fest.

Kirk bleibt für einige Tage als Gast an Bord, um uns bei der Planung unseres weiteren Reiseverlaufs zu unterstützen. Er blickt auf 25 Jahre Japanerfahrung in allen für uns relevanten Belangen zurück, so dass wir ihn von morgens bis abends mit unseren Fragen löchern. Zunächst stehen praktische Dinge auf dem Programm wie die Beschaffung eines mobilen WLAN-Routers samt SIM-Karte, der Tauglichkeitscheck unserer Kreditkarten für die hiesigen Geldautomaten (Ergebnis: funktioniert!) und der Besuch eines Supermarkts im benachbarten Einkaufszentrum. Nach dem spärlichen Angebot in Mikronesien gehen uns fast die Augen über angesichts der üppigen Vielfalt an frischen Produkten und ihrer appetitlichen Präsentation.

Oft ist es ein Rätsel, was sich hinter den vielen bunten Plastikverpackungen mit den japanischen Schriftzeichen verbergen könnte. Die Übersetzungs-App mit integrierter Kamerafunktion auf unserem Smartphone stößt dabei an ihre Grenzen, vermittelt aber zumindest ansatzweise eine Ahnung vom Packungsinhalt.

Bei der Routenplanung wird schnell klar, dass wir im ersten Teil der Reise ausschließlich in Fischereihäfen liegen werden. Zwar gibt es etliche Marinas und sonstige Anlegemöglichkeiten für Besucheryachten in Japan, die als „Sea Station“ (Umi no Eki) meist von Privatunternehmen oder von der nationalen Fischereikooperative betrieben werden. Diese konzentrieren sich jedoch in den urbanen Ballungszentren der japanischen Hauptinseln. Außerdem ist die gesamte Yachtinfrastruktur in Japan auf kleinere Bootslängen als unsere ausgelegt – bei 15 Metern ist fast überall Schluss.

In den meist engen und vollen Fischereihäfen legt man an rauen Betonmauern an, nicht selten mit mehr als zwei Metern Tidenhub – schon eine gewisse Herausforderung für Material und Crew. Als wichtigste Ausrüstungsgegenstände hat Kirk zwei gewaltige Polystyrol-Fender aus dem örtlichen Fischereibedarf nebst abriebfesten Schonbezügen organisiert. Um bei jedem Tidenstand von und an Bord zu kommen, erstehen wir in einem örtlichen Baumarkt eine Alu-Klappleiter. Damit sollten wir fürs Erste gut gerüstet sein.

An seinem letzten Abend an Bord lädt uns Kirk in ein ausgesprochen nettes Lokal in der Nähe unserer Marina ein. Ich wähle Goya Chanpuru, die Leib- und Magenspeise auf Okinawa. Es ist ein Pfannengericht mit der sehr vitaminreichen, gurkenartig-warzigen Bittermelone (Goya) sowie Tofu, Ei und dünn geschnittenem Schweinefleisch – äußerst lecker!

Chanpuru bedeutet so viel wie die geschickte Kombination verschiedener Zutaten und Zubereitungsmethoden zu einem ausgewogenen Gericht. Der Begriff bezieht sich im hiesigen Sprachgebrauch nicht nur auf diese Speise, sondern die Kultur Okinawas im Allgemeinen: Okinawa, politisches und wirtschaftliches Zentrum des einstigen Königreichs Ryūkyū, ist als Drehscheibe des Pazifikhandels von japanischen, aber gleichermaßen auch chinesischen und südostasiatischen Einflüssen geprägt (neuerdings auch von amerikanischen). Die Kette der Ryūkyū-Inseln erstreckt sich über 1.200 Kilometer zwischen Taiwan und Kyushu, der südlichen Hauptinsel Japans. Okinawa liegt etwa in der Mitte und nimmt traditionell eine Mittlerrolle zwischen China und Japan ein. Über viele Jahrhunderte war das Königreich Ryūkyū ein Vasallenstaat Chinas (ein Zustand, den China durch Unterstützung der Unabhängigkeitsbewegung auf Okinawa gerne wiederherstellen würde). Im 17. Jahrhundert wurden Okinawa und die anderen Ryūkyū-Inseln von dem japanischen Shimazu-Clan erobert, aber offiziell erst vor 140 Jahren dem japanischen Kaiserreich einverleibt. Noch heute bezeichnen sich die Einwohner an erster Stelle als Uchinanchu (Okinawaner) und – wenn überhaupt – in zweiter Linie als Japaner. Es gibt eine eigene Sprache, die manchmal als Mundart des Japanischen bezeichnet wird, was man auf Okinawa gar nicht gerne hört.

Die Eigenständigkeit drückt sich auch in der Esskultur aus. Traditionell legen die Okinawaner besonderen Wert auf eine gute und reichhaltige Ernährung. So ist beim typischen Small Talk die allererste Frage, wie uns das Essen hier schmeckt (auf Okinawa sprechen die Menschen übrigens viel öfter und besser Englisch als auf den japanischen Hauptinseln). Die lokale Küche ist von reichlich Obst, Gemüse, Algen und Tofu geprägt, jedoch nicht vegetarisch: Auch Seefisch, Fleisch und Eier gehören auf den Speisezettel. Offensichtlich hält man sich dabei an die konfuzianische Lebensregel „Hara Hachi Bu“ – „Iss nur so viel, bis dein Magen zu 80% gefüllt ist“ – Übergewichtige sehen wir auf Okinawa kaum.

Auf der ganzen Welt hat sich herumgesprochen, dass man auf Okinawa älter wird als anderswo – und das bei voller körperlicher wie geistiger Fitness bis zum Lebensende. Ob sich das Phänomen der vielen Hundertjährigen allerdings allein mit der gesunden Ernährungsweise erklären lässt? Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus Genen, Umwelteinflüssen und Lebenseinstellung, die den Ausschlag gibt. Man lebt hier – etwa auf dem Breitengrad von Hawaii oder Luxor – in einem angenehmeren Klima und entspannter als in anderen Teilen des Landes: Dass hier die Uhren auch mal ein paar Takte aussetzen, ist ein geflügeltes Wort in Japan – „Okinawa-Zeit“ steht für einen gemächlichen, stressfreien Lebensrhythmus. Auch körperliche Aktivitäten (auf der Insel wurde der Kampfsport Karate erfunden), Selbständigkeit bis ins hohe Alter und der traditionell starke soziale Zusammenhalt dürften eine Rolle spielen.

In unserem kleinen Lokal kommen wir mit der netten Dame am Nachbartisch ins Gespräch. Sie heißt Akiko und ist im Yachtservice tätig. Wir berichten von zwei Leckagen, eine an einem Salonfenster ausgerechnet über der Navigationselektronik, die andere am Seewasserfilter des Generators. Schon am nächsten Tag kommt sie mit dem notwendigen Werkzeug und Hilfsmaterial an Bord, repariert die eine Dichtung perfekt und tauscht die andere aus.

Bevor Kirk den Rückflug nach Fukuoka/ Kyushu antritt, besuchen wir gemeinsam die Innenstadt von Naha, eine typische japanische Großstadt, in der etwa ein Viertel der 1,2 Millionen Einwohner Okinawas lebt. Hauptschlagader der Stadt ist die als „Miracle Mile“ bekannte Kokusai-Dori, die mit einem wilden Durcheinander von Restaurants, Souvenirshops und sonstigen Ramschläden aufwartet. Normalerweise schieben sich hier Menschenmassen durch. Doch zur Zeit bleiben pandemiebedingt nicht nur die inländischen Touristen dem „Mallorca Japans“ fern, es fehlen auch die vielen Kreuzfahrtschiffe aus China, die sonst immer vor Okinawa liegen.

Kirk

Direkt an die Einkaufsarkaden im Zentrum schließen sich die Hallen des Makichi-Marktes an, wo man das „wahre“ Okinawa erleben kann. Der Markt entstand als Schwarzmarkt nach dem Zweiten Weltkrieg und bildete für die Inselbevölkerung lange das Rückgrat ihrer Versorgung. Unzählige Verkaufsstände präsentieren ein riesiges Angebot an Fisch und anderen, uns teilweise völlig unbekannten Lebensmitteln, das einen fast erschlägt. In der Etage darüber befinden sich Restaurants, die dem Besucher auf Wunsch aus den gerade erworbenen frischen Zutaten lokale Spezialitäten zubereiten.

Die Okinawaner lieben Fleisch gerade auch in seiner deftigen Art. Schwein wird in der Küche buchstäblich von Kopf bis Fuß verwertet – alles von ihm ist essbar, mit Ausnahme seines Grunzens, wie man hier sagt. Schweineohren beispielsweise, die ich kulinarisch bisher nur in getrockneter Form als heißgeliebten Knabbersnack für die beiden Hunde meiner Schwester kannte, kommen auf den Ryūkyū-Inseln als Mimiga auf den Tisch und sollen das gewisse Kauerlebnis offenbaren. Beliebt ist aber auch das nährstoffreiche und aromatische Fleisch vom Wagyu – diese Sammelbezeichnung für alle japanische Rinderrassen bedeutet übrigens schlicht Rind (Gyu) aus Japan (Wa). Wagyu zeichnet sich durch einen hohen Anteil an intramuskulärem Fett mit wenig gesättigten Fettsäuren aus – je stärker die Marmorierung, je weißer das Fett, umso zartschmelzender und wertvoller das Fleisch. Zweites wichtiges Qualitätskriterium ist die Herkunftsregion. Geradezu Mythen ranken sich um das Kobe-Rind. Unter Kennern gilt jedoch das Rindfleisch von den zur Präfektur Okinawa gehörenden Inseln Ishigaki und Miyako als nahezu ebenbürtig.

Am nächsten Tag mieten wir ganztägig ein Taxi, um die Hauptsehenswürdigkeiten Okinawas kennenzulernen. Es wird ein erlebnisreicher Tag, obgleich Attraktionen wie Museen, Herrenhäuser und eines der größten Aquarien der Welt coronabedingt geschlossen sind.

Ganz im Süden, am Mabuni Hill, werden wir im Peace Memorial Park mit der dunklen Vergangenheit der beliebten Ferieninsel konfrontiert. Auf dem weitläufigen Gelände befinden sich zahlreiche bewegende Gedenkstätten, die den Opfern einer der brutalsten Schlachten der jüngeren Geschichte gewidmet sind und zum Frieden mahnen. In der Endphase des Pazifikkriegs hatten die Japaner die Insel zur letzten Bastion ausgebaut. Dahinter stand das Kalkül, Okinawa so lange wie irgend möglich zu halten, um die Amerikaner – abgeschreckt durch die hohen Verluste – von einer Invasion auf den japanischen Hauptinseln abzubringen oder zumindest Zeit zu gewinnen. Die Schlacht begann am Ostersonntag 1945 mit der Landung von fünf US-Divisionen an der Westküste, unterstützt von massivem Bombardement. Drei Monate tobten die Kämpfe um die gerade mal 100 Kilometer lange, schmale Insel mit einer Fläche kleiner als die Stadt Los Angeles. Die Konzentration von Mensch und Material war abnorm – allein auf amerikanischer Seite 500.000 Personen und 1.500 Schiffe. Meter für Meter wurden die japanischen Truppen, die sich in unterirdischen Stellungen verschanzt hatten, in einem Inferno jenseits jeder Vorstellungskraft nach Süden, bis ans Meer, gedrängt. Als die Gefechte schließlich hier am Mabuni Hill endeten, hatten mehr als 100.000 japanische Soldaten ihr Leben verloren, weniger als 10 Prozent überlebten. Auf amerikanischer Seite fielen 12.500 Menschen. Auch die Oberkommandierenden beider Seiten fanden in der Schlacht den Tod – der Amerikaner durch eine Granate, der Japaner durch rituellen Selbstmord in der Tradition der Samurai, woran eine Gedenktafel an jener Stelle erinnert.

Doch die meisten Opfer mit etwa 150.000 Toten gab es unter der Zivilbevölkerung Okinawas, von der etwa ein Drittel umkam. Vom Friedenspark blickt man auf das Kap Kyan. Von dessen Klippen stürzten sich traumatisierte Menschen zu Tausenden in den Tod. Das japanische Militär hatte zuvor Gräuelgeschichten über die Amerikaner verbreitet und der Bevölkerung eingeschärft, sich einer Gefangennahme mit allen Mitteln zu entziehen.

Kap Kyan, die Südspitze Okinawas

Insgesamt starben über eine Viertel Million Menschen auf Okinawa – mehr als nach den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki einen Monat später. Zu einer amerikanischen Invasion auf den Hauptinseln sei es nie gekommen – dort habe man nach der zweiten Bombenexplosion sofort kapituliert, fügt unser einheimischer Begleiter mit undurchdringlicher Miene hinzu.

Herzstück des Friedensparks ist das bei unserem Besuch coronabedingt geschlossene Friedensmuseum, doch auch das Außengelände ist beeindruckend. Gegenüber dem Museum liegt der „Grundstein des Friedens“, 116 in einer „ewigen Welle des Friedens“ konzentrisch angeordnete Granitstelen, in welche die überlieferten Namen aller Getöteten eingraviert sind, nach jetzigem Stand über 240.000 – ganz gleich welcher Nation, ob Soldat oder Zivilist.

Die 12 Meter hohe Buddha-Statue in der Friedenshalle wurde von dem hiesigen Künstler Shinzan Yamada in traditioneller Lacktechnik geschaffen und ist die weltweit größte ihrer Art. Yamada hat mit Spenden aus der Bevölkerung, sonst ohne jede fremde Hilfe, 18 Jahre lang bis ins hohe Alter von 90 Jahren an der für den Weltfrieden betenden Figur gearbeitet. Es war sein Weg, den Tod zweier in der Schlacht von Okinawa gefallener Söhne zu verarbeiten.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Okinawa von den Amerikanern besetzt. Erst 1972 erhielt Japan die volle Souveränität über alle Inseln zurück. Nach wie vor werden aber 20 Prozent der Inselfläche für US-Militärbasen genutzt. Die amerikanische Präsenz wird von den Einheimischen zwiespältig gesehen: Einerseits wird sie als wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Insel wahrgenommen, auch hat der „American Way of Life“ sichtbar Einzug ins Alltagsleben gehalten. Andererseits wird kritisiert, dass Okinawa erneut die Hauptlast der japanischen Verteidigungsstrategie trage. Nicht wenige betrachten die Amerikaner als Besatzungsmacht und würden sie am liebsten möglichst schnell loswerden.

Wir setzen unsere Inselrundfahrt fort. Der Süden Okinawas ist dicht besiedelt und wird landwirtschaftlich genutzt. Doch je weiter wir nach Norden kommen, umso urwüchsiger wird die Landschaft.

Die reizvolle Küste mit vielen schönen Stränden und Klippen bietet malerische Aussichten, zum Beispiel auf den „Elefantenfelsen“ am Kap Manzamo (Hinweistafeln und -schilder im Comic-Stil sind in Japan sehr beliebt).

In der Nähe des Kaps stehen auch Okinawas Meteo Iwa im Meer – die „vermählten Felsen“, die durch ein aus Reisstroh geschlagenes Tau (Shimenawa) verbunden sind. Sie versinnbildlichen zwei Gottheiten aus der japanischen Mythologie und werden von Shinto-Anhängern um eheliche Harmonie, Kindersegen, aber auch um sichere Seefahrt angebetet.

Ebenfalls mythologischen Ursprungs, aber eine Besonderheit der Ryūkyū-Inseln und wie vieles hier chinesisch inspiriert, sind die paarweise auftretenden Shisa-Figuren auf Dächern und an Hauseingängen. Es sind Mischwesen aus Löwe und Hund – das rechte mit offenem, das linke mit geschlossenem Maul. Das offene Maul symbolisiert die Abwehr des Bösen und das geschlossene das Festhalten des Guten.

Wir statten den auf einem steilen Felsen liegenden Ruinen der Katsuren-Burg aus dem 13. Jahrhundert einen Besuch ab und besichtigen eine Salzfabrik. Letztes Ziel ist die Burg Shuri in der Nähe von Naha, die bis ins 19. Jahrhundert als Verwaltungszentrum und Residenz der Ryūkyū-Könige diente. Im Zweiten Weltkrieg war die Burg mit allen Palästen Hauptquartier des japanischen Oberkommandos und ist 1945 von den Amerikanern völlig zerstört worden. Bis 1992 wurde sie im Rahmen einer aufwändigen Restaurierung zumindest teilweise wiederhergestellt, war seit 2000 UNESCO-Weltkulturerbe, die mit Abstand wichtigste Touristenattraktion und Wahrzeichen Okinawas – bis bei einem verheerenden Brand vor einem halben Jahr sämtliche Hauptgebäude einschließlich der repräsentativen Seiden-Halle, allesamt aus Holz gebaut, erneut vollständig zerstört wurden. Zu sehen sind zur Zeit nur die Tore, ein paar Nebengebäude und eine abgesperrte Baustelle – noch am Tag des Großbrands ist der Wiederaufbau, der bis 2026 dauern soll, angekündigt worden.

Nach zehn Tagen auf Okinawa ist es Zeit zum Weiterfahren. Wir warten einen Tag mit nicht allzu viel Wind ab, denn um diese Jahreszeit kommt er für den Segler auf dem Weg zu den japanischen Hauptinseln fast immer so ziemlich von vorne: Die Ryūkyū-Inseln liegen im Einflussbereich des oft frischen bis stürmischen Nordostmonsuns, der von dem Kältehoch über Sibirien und der Mongolei angetrieben wird und kalte, trockene Luftmassen nach Süden befördert. Erst im Mai – zu spät für uns – drehen sich die Verhältnisse allmählich um.

Mit gefüllten Tanks legen wir am Nachmittag des 17. März in Ginowan ab, folgen der Westküste und passieren spätabends die stark befahrene Enge zwischen der Motobu-Halbinsel und dem Inselchen Ie-shima. Bei Morgengrauen erreichen wir nach 85 Seemeilen die nordöstlich gelegene Insel Okinoerabu und machen in China, dem südlichen der beiden Inselhäfen, fest. Wie wir noch oft erleben werden, sind wir in dem typischen japanischen Fischerhafen das einzige Sportboot. Die auf der Mole errichtete Wand dient dem Schutz des inneren Hafenbeckens, wenn sich mal wieder ein Taifun auf dem Ostchinesischen Meer austobt. Doch die haben aktuell keine Saison, weshalb wir dieses – vergleichsweise kurze – Zeitfenster für unseren Japantrip gewählt haben. 1977 hat ein Taifun zwei Drittel aller Häuser Okinoerabus zerstört oder schwer beschädigt, und es gab viele Verletzte.

Unsere elektronischen Seekarten von Jeppesen – sonst immer sehr detailreich – enthalten übrigens für Japan keine Hafenpläne. Nautischer „Goldstandard“ in diesem Fahrgebiet sind die elektronischen „new pec“-Sportbootkarten der Japan Hydrographic Association mit GPS-Schnittstelle für PC und neuerdings auch Smartphone. Wir hatten von diesen Karten vorher noch nie gehört und haben sie daher auch nicht an Bord. Kirk schickt uns jeweils einige Tage im voraus für sämtliche Häfen die passenden Ausschnitte der „new pec“-Karten, ergänzende nautische Hinweise und allerlei sonstige nützliche Informationen auch touristischer Art per Email. Darüber hinaus organisiert er auf allen Inseln einen lokalen Guide mit zumindest rudimentären Englischkenntnissen für uns. So wartet an der Pier von China bereits Izumi-san, ein sehr freundlicher Mann, der sich alle erdenkliche Mühe gibt, uns die Sehenswürdigkeiten seiner Heimatinsel Okinoerabu nahe zu bringen. Die Dialogfunktion der Übersetzungs-Apps, die wir auf unseren Smartphones haben, überbrückt die meisten Verständnisprobleme.

Von Okinoerabu haben vermutlich noch nicht viele Menschen – Japaner eingeschlossen – gehört. Die Touristenströme machen um die 20 Kilometer lange Insel einen Bogen – es gibt weder mondäne Hotels noch hippe Bars. Dabei kann die Koralleninsel mit attraktiven Tauchgründen und einigen schönen Stränden aufwarten. Der überwiegende Teil der Bevölkerung, die in den letzten 50 Jahren um die Hälfte auf 15.000 Einwohner geschrumpft ist, lebt von der harten Arbeit in der Landwirtschaft. Wichtigste Erzeugnisse sind Zuckerrohr, Kartoffeln und Blumen. Außerdem wird auf der Insel das Zuckerrohr zu braunem Zucker raffiniert und durch Destillation der beliebte, hochprozentige Shōchū gewonnen.

Mit über 300 Kalksteinhöhlen befindet sich auf Okinoerabu eines der ausgedehntesten Höhlensysteme ganz Asiens. Eine der Höhlen, die Shuryudo Cave, ist für die Öffentlichkeit zugänglich und daher unser erstes Ziel. Der alte Wärter nimmt sich viel Zeit, um uns als die offenbar einzigen Besucher des heutigen Vormittags mit glänzenden Augen jede Formation genau zu erklären.

Vor der Shōryūdo-Höhle mit Izumi-san

Das 50 Meter hohe Kliff des Kap Tamina bietet einen weiten Rundblick über Küste und Meer, der allerdings bei weniger trübem Wetter, als wir es heute haben, sicher noch beeindruckender wäre. Bei den Einheimischen hat das Kap zudem den Ruf, dass es hier spukt – mit einem wahren Hintergrund: Es ist die gleiche traurige Geschichte eines Massensuizids während des Zweiten Weltkriegs wie am Kap Kyan auf Okinawa.

Wir fahren quer über die Insel in den betriebsamen Fährhafen Wadomari, wo randvoll mit Kartoffeln beladene Sattelauflieger auf die Verschiffung zu den Hauptinseln warten. Izumi-san lädt uns zu einem leckeren Mittagessen ins „Miyabi“ ein, das beste Meeresfrüchte- und Sushi-Restaurant am Ort. Als sogenanntes Kaiten-Zushi verfügt das Restaurant über ein um die Theke rotierendes, an allen Tischen vorbeilaufendes Sushi-Fließband, das aber aufgrund des coronabedingt ausgedünnten Angebots zur Zeit nicht in Betrieb ist. Da wir ein solches Laufband noch nie in Aktion gesehen haben, setzt es der nette Besitzer extra für uns in Gang.

Im Nordosten der Insel liegen die bizarr aus Korallengestein geformten Meereshöhlen von Fucha. Eine der Höhlen verengt sich wie ein Trichter zu einer Öffnung in der Höhlendecke, dem „Blowhole“. Bei den richtigen Wetterbedingungen werden Brandungswellen durch die Höhlenmündung gedrückt und führen am anderen Ende zu spektakulären, über 20 Meter hohen Wasserfontänen. Die heute ruhige See macht uns jedoch einen Strich durch die Rechnung – der erhoffte Düseneffekt bleibt aus. Immerhin sehen wir auf dem Meer einige Schildkröten herumpaddeln, was Glück bringen soll, wie uns Izumi-san erklärt.

Wir passieren den Flugplatz an der Nordostspitze der Insel und sehen uns den 120 Jahre alten, größten Banyanbaum Japans an. Die erste Abschlussklasse der Grundschule von Kunigami hatte ihn einst auf dem Schulgelände gepflanzt.

Fast beeindruckender als den Baum selbst finden wir, dass gerade eine Schulklasse gemeinsam mit dem Lehrer die Außenanlagen vom Unkraut befreit, eifrig fegt und mit sonstigen Pflegearbeiten beschäftigt ist, um „ihre“ Schule in Schuss zu halten. Es ist aber auch das erste Mal, dass ein Einheimischer, nämlich der Lehrer, sich ganz offensichtlich vor einer Ansteckung fürchtet, als er erfährt, dass wir aus Europa kommen – was wir insgesamt nicht oft, aber umso öfter erleben, je mehr wir uns den Hauptinseln nähern. Wir beeilen uns ihm zu versichern, dass wir bereits seit zwei Wochen in Japan sind, vorher die gleiche Zeit auf See waren und davor auf einer coronafreien Insel. Doch wir merken, dass seine Skepsis bleibt.

Auf der Rückfahrt nach China kommen wir an ausgedehnten Blumenfeldern vorbei. Meistens handelt es sich um die von den Ryūkyū-Inseln stammenden Erabu-Lilien, die nach dieser Insel benannt und ihr Wahrzeichen sind. Bei uns heißen sie Osterlilien. Nur vereinzelt sehen wir schon die trompetenförmigen weißen Blütenkelche, denn die Hauptblütezeit beginnt erst Ende April. Noch in den 80er Jahren wurden jährlich bis zu 40 Millionen Blumenzwiebeln nach Europa ausgeführt. Heute wird der europäische Markt fast vollständig von niederländischen Produzenten beherrscht. Die verbliebene Produktion auf Okinoerabu geht praktisch nur noch in den japanischen Schnittblumenmarkt.

Okinoerabu – In einigen Wochen ein weißes Blütenmeer

Ein weiteres auf den nördlichen Ryūkyū-Inseln endemisches Lebewesen von nur wenigen Zentimetern Rumpflänge ist der Smaragdschnellläufer.

Nachdem wir, zurück im Hafen, bereits Abschied von Izumi-san genommen haben, kommt er später nochmal mit einem Freund vorbei. Er schenkt uns eine kleine Kiste Frühkartoffeln, die in Japan als besondere Delikatesse gelten. Als wir merken, dass die beiden gerne unser Boot von innen sehen würden, bitten wir sie unter Deck. Wir erläutern die Funktionsweise der Instrumente und Aggregate, für die sie sich besonders interessieren, zumal vieles davon „made in Japan“ ist. Nach einiger Zeit verabschieden sie sich wieder, offenbar hochzufrieden mit dem, was sie gesehen haben. Am Abend klopft es erneut an Deck: Der Freund von Izumi-san ist zurückgekehrt, diesmal mit seiner Frau, und überreicht uns als Dankeschön für die Besichtigungstour Bananen und Mandarinen aus seinem Garten – das ist Japan! Die Sehenswürdigkeiten der Insel sind vielleicht nicht ganz so imposant, was uns aber von der ersten Begegnung an berührt, ist die Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit ihrer Bewohner.

Wieder einmal hält uns Hundewetter einen Tag im Hafen fest. Unser nächstes Ziel, Koniya auf Amami-Ōshima, ist mit 75 Seemeilen gegen den Wind für einen Tagestrip zu weit entfernt. Daher starten wir am späten Nachmittag des nachfolgenden Tags zu einem Overnighter. Kurz hinter der Hafeneinfahrt von China tauchen dicht neben dem Boot zwei kleine Wale auf und zeigen uns ihre Flunken. Nach einer ruhigen Nachtfahrt mit wenig Schiffsverkehr und einem beeindruckenden Sonnenaufgang erreichen wir Amami-Ōshima, die Hauptinsel des Amami-Archipels (der Zusatz Ō-shima begegnet uns noch häufiger und bedeutet „große Insel“). Weder in dem schön angelegten Umi no Eki noch im Innenbecken des Kommunalhafens gibt es für „Alumni“ einen freien Liegeplatz mit ausreichender Wassertiefe, also machen wir um 8 Uhr im Vorhafen fest.

Koniya ist der einzige Hafen, in dem wir Besuch von der Coast Guard bekommen. Die neuen vereinfachten Regeln für ausländische Besucheryachten haben sich hier offenbar noch nicht herumgesprochen, denn wir werden nach Pässen und vor allem nach einer Reiseplanung gefragt. Wir erinnern uns jedoch daran, was Kirk uns eingeschärft hat („wer einmal nachgibt, hat für immer verloren“), bleiben standhaft und verweisen trotz des beharrlich vorgetragenen Ansinnens immer wieder auf unser Naikosen, das jede weitere Anmeldeformalität erübrigt. Tatsächlich lenken die Beamten nach interner Diskussion plötzlich ein und wünschen uns bei der Verabschiedung freundlich lächelnd einen schönen Aufenthalt. Nachmittags machen wir einen Gang durch den etwas gesichtslosen Ort, bei dem – mit Ausnahme des Thunfischdenkmals – alles auf Zweckmäßigkeit getrimmt ist.

Am nächsten Tag fesselt uns gruseliges Wetter ans Boot: Starkwind und Regenböen bis 38 Knoten fegen durch den Hafen, „Alumni“ hüpft an unserem Liegeplatz direkt neben der Hafeneinfahrt wie ein Korken auf und ab. Diese schnell durchziehenden kleinen Tiefdruckgebiete sind typisch für das Revier. Doch schon am Morgen danach scheint wieder die Sonne. Ein Wassertaxi bringt uns in 15 Minuten auf die andere Seite der Ōshima-Straße zur Nachbarinsel Kakeromajima. Hier werden wir von Teramoto-san erwartet, unserer Fremdenführerin, die uns „ihre“ Insel zeigen möchte. Sie ist eine ganz Nette, die für eine ausgefallene Kollegin eingesprungen ist, spricht aber praktisch kein Wort Englisch. Zwar ist die Kommunikation nur mit elektronischem Übersetzungshelfer auf die Dauer etwas mühsam, dennoch kommen wir bestens miteinander aus.

Kakeromajima ist lediglich 20 Kilometer lang, hat aber eine stark gegliederte, reizvolle Küste mit einer Küstenlinie von 150 Kilometern. Hinter jeder Bergkuppe tauchen neue Buchten mit unberührten Stränden und im Meer verstreuten Felseninseln auf. Man versteht, warum das Amami-Archipel bei Japanern als Urlaubsziel so beliebt ist – jedenfalls in normalen, coronafreien Zeiten.

Zu jedem Shinto-Heiligtum am Wegesrand, zu jedem Dorf – das größte mit 180, das kleinste mit gerade noch sechs bis acht Bewohnern – hat Teramoto-san eine kleine Geschichte parat. Die Ansiedlungen wirken mit ihren hohen, grauen Grundstücksmauern nicht besonders einladend, doch wo immer wir auf Menschen treffen, sind sie ausgesprochen freundlich.

Es gibt sogar ein katholisches Kirchlein auf der Insel, das von einem alten Herrn liebevoll gepflegt wird. Wenn wir unsere Führerin richtig verstehen, ist die Blütezeit der Gemeinde, als beide Kirchbänke beim Gottesdienst noch voll besetzt waren, schon lange Geschichte.

Japanische Lippenblütler?

Nach der schönen Rundfahrt verabschieden wir uns am späten Nachmittag von Teramoto-san und setzen mit der Fähre zurück nach Koniya über. Am nächsten Tag segeln wir bei immer noch strahlender Sonne und blauem Himmel durch die Ōshima-Straße, dann entlang der Nordküste mit einer schier endlosen Abfolge großer und kleiner Buchten, immer wieder gespickt mit weißen Sandstränden. Die Landschaft erinnert uns an die neuseeländische Küste vom Hauraki-Golf bis zur Bay of Islands – nur die Schafe fehlen.

Nachmittags erreichen wir die große Bucht von Naze, dem Hauptort Amami-Ōshimas, und machen im alten Fischereihafen fest. Auf Wunsch des Hafenmeisters verholen wir uns in die hinterste Ecke, um Fischerboote und Wassertaxis nicht zu behindern. Das häufige Umlegen in japanischen Fischereihäfen ist übrigens eine kleine Unbequemlichkeit, die wir in Kauf nehmen – immerhin wird das Liegen in den Gewerbehäfen fast überall toleriert (meist gibt es allerdings auch keine Alternativen) und ist zudem kostenlos.

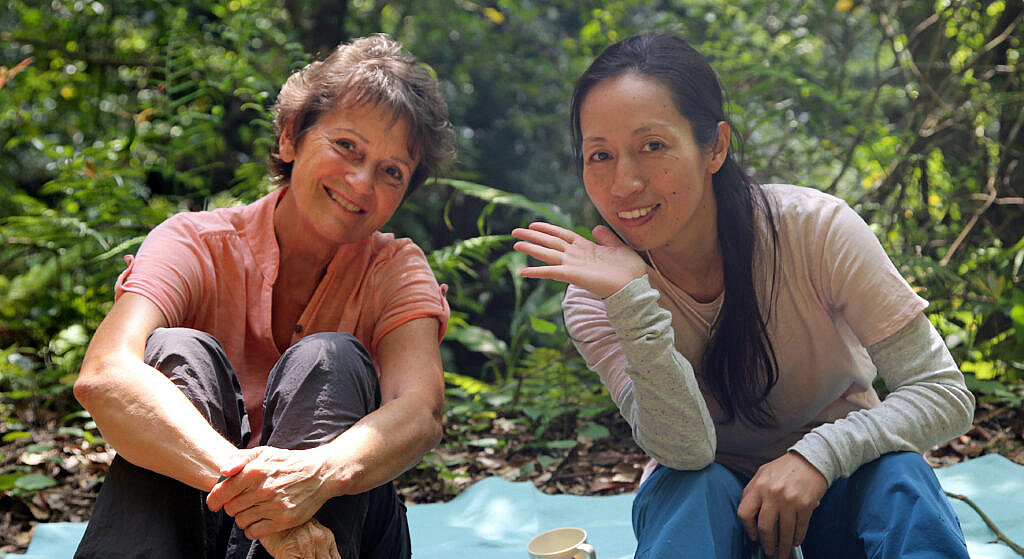

Gleich am nächsten Morgen starten wir mit Tomoko, unserer neuen, sehr sympathischen und kundigen Fremdenführerin, zu einem ausgedehnten Inselausflug. Amami-Ōshima ist nur 60 Kilometer lang und besteht zu 90 Prozent aus Bergland mit dichter Vegetation, hat jedoch ein engmaschiges Wegenetz, so dass man Tage bräuchte, um alles zu erkunden. Wir wollen zunächst eine kurze Wanderung in einem der Naturreservate der Insel unternehmen. Die Straße dorthin verläuft in vielen Kurven entlang von Mangrovenwäldern an der Küste, durch Regenwald mit herrlichen Baumfarnen sowie durch endlose Tunnel. Von unserem Parkplatz laufen wir etwa 20 Minuten gemächlich einen Wirtschaftsweg bergauf, bis wir den Dschungelrand erreichen. Dort breitet Tomoko eine Decke auf dem Boden aus. Sie lädt uns ein, neben ihr Platz zu nehmen, und bietet uns eine Tasse Tee aus einer mitgebrachten Thermoskanne an. Ihrem Beispiel folgend, halten wir für ein paar Minuten inne und lauschen dem sanften Rauschen des Windes im Blattwerk und Geäst 🧘🧘♂️🧘. Dann begrüßt sie den Gott des Waldes und bittet um seine Gunst 🙏. Ich hoffe indes, dass das angebotene Getränk wirklich nur Teeblätter enthält, und bin froh, dass niemand Bekanntes uns zuschaut, denn daheim wird uns nicht gerade ein Hang zur Esoterik nachgesagt…

Doch wie man sieht, springt der Funke über, und wir setzen unsere Tour voller Energie, gelassen und entspannt fort – bis wir dieses Schild sehen:

In freier Wildbahn treffen wir zum Glück nicht auf die weit verbreitete, hochgiftige Habu-Viper. Später begegnen wir aber doch noch einem leibhaftigen Exemplar – in einem Souvenirladen, hinter einer Glasscheibe im Terrarium liegend.

Mit der Schlange im Terrarium wird auf ein besonderes Erzeugnis der Ryūkyū-Inseln aufmerksam gemacht, den Habushu. Basis dieses Getränks ist der aus Langkornreis gewonnene Awamori-Schnaps, der mit Kräutern und Honig versetzt wird – daher kommt die goldgelbe Farbe des Gebräus. In dem Glas befindet sich zudem eine Habu-Schlange, die entweder direkt im Schnaps ertränkt oder vorher mit Eis betäubt und in einer hochprozentigen Alkohollösung eingelegt worden ist. Es ist sicherlich nicht der Genuss, der zum Konsum dieses Getränks animiert, sondern der Aberglaube, dass sich die speziellen Kräfte der Habu-Vipern auf den Trinker übertragen: Ihre Paarung soll bis zu 26 Stunden dauern…

Unterwegs machen wir einen Lunchstopp; die hiesige Spezialität ist Reissuppe mit Hühnchen. Jeder befüllt seine Schüssel mit Reis, etwas Hühnchen und einer Vielzahl äußerst appetitlich auf einer Platte dargereichter Gemüsearten, Algen, Gewürze, Orangenschalen… Dann gießt man das Ganze mit einer herrlich duftenden, heiß dampfenden Brühe auf, die in einem großen Topf auf den Tisch kommt – richtig lecker! Der Genuss wird nur etwas getrübt durch die für uns ungewohnte Sitzhaltung: Es gibt keine Grube unter dem niedrigen Tisch, so dass wir im traditionellen japanischen Fersensitz (Seiza) kniend auf unseren Füßen sitzen – oder vielmehr hin und her rutschen, da diese ständig „einschlafen“.

Anschließend fahren wir um den nördlichen Teil der Insel, mit schönen Ausblicken auf die Küste und das vorgelagerte Korallenriff, das sich weit ins Meer erstreckt. Weit draußen sehen wir den Blas zweier Wale.

Interessant auch ein Abstecher ins Landesinnere: Nach kurzer Fahrt über eine holprige Piste mitten durch Zuckerrohrfelder erreichen wir eine einsam im Busch gelegene historische Kate (Noka), die dank einer Privatinitiative liebevoll restauriert worden ist.

Das Haus ist in selbsttragender (erdbebensicherer) Holzfachwerk-Bauweise etwa einen halben Meter über dem Boden errichtet. Man findet viele Elemente traditioneller japanischer Raumgestaltung wieder: Der zentrale Wohnraum (Washitsu) wird nach außen durch transparente Schiebewände (Shoji) begrenzt, die sich flexibel so in Stellung bringen lassen, dass in dem subtropisch-feuchtwarmen Klima stets eine angenehme Durchlüftung gewährleistet ist. Die licht- und blickdichten Innenwände (Fusuma) sind entsprechend der Philosophie eines fließenden Raums ebenfalls verschiebbar – je nachdem, ob man Wohnbereiche verbinden oder separieren möchte. Klassisch ist auch die mit Rollbild und Blumenarrangement dekorierte Wandnische (Tokonoma). Die Shoji sind mit Papier bespannt, das natürlich nicht witterungsbeständig ist und traditionell am letzten Tag des Jahres von den Hausbewohnern erneuert wird. Das Haus hat daher einen großen Dachüberstand, der eine balkon- oder korridorähnliche Zwischenzone rund um das Gebäude herum schafft (Engawa). Sie ist weder dem Innen- noch dem Außenbereich zuzurechnen und gilt auch als eine Entspannungs- und Meditationszone, denn der Engawa stellt die Verbindung des Wohnhauses mit dem Garten und der Natur her. In Harmonie mit Natur und Umwelt zu leben, ist im japanischen Denken tief verwurzelt. Ganz außen läuft parallel in einer eigenen Schiene eine zweite Reihe von Schiebeelementen aus Holzbohlen (Amado), die zum Beispiel im Winter und bei Taifunen geschlossen werden und die äußere Schutzhaut des Gebäudes bilden.

Es ist schon spät am Nachmittag, als uns Tomoko zum Schiff zurückbringt. Wir haben den Tag sehr genossen, bekommen aber ein etwas schlechtes Gewissen, als sie uns erzählt, dass eine einstündige Heimfahrt auf sie wartet – und eine Familienfeier, denn ihr kleiner Sohn hat heute Geburtstag.

An den beiden nächsten Tagen sollen mal wieder in kurzer Abfolge zwei Fronten durchziehen. Unsere Entscheidung, diese im Hafen „abzuwettern“, bedauern wir nicht:

Dann passt die Vorhersage. Am 30. März heißt es „Leinen los“ – Kurs Yakushima!

Thank you Hans. It was short time to look around Amami,but you must cought more massage from Amami island through the tour than I’d told you! We are looking forward to the day when the relationship will be connected again (^^ ♪ With gratitude.

Guten Tag Sylvia, Org,

erst heute komme ich dazu Euren Reisebericht ,der Historisches Traditionelles und Aktuelles sehr lesenswert beinhaltet, zu lesen.

Vielen Dank dafür.

Auf den 2. Reisebericht freue ich mich schon.

Danach ist Margret dran.

Grüße Peter

e.u.r.a.g @t-online.de

Toll

Schilderung reif für ein Dumont-Buch und hoch interessant, was man zu Japa erfährt…

Bei meine nur kurzen Japanaufenthalt hatmich der Satz mitgenommen: es braucht ja nur 1% der Chinesen auf die Idee zu kommen, uns zu besuchen…..