Am 17. April verlassen wir (Sylvia und Org mit Freund Wolfgang) St. Helena, diesen „Klecks im Nichts“, und nehmen Kurs auf das knapp 2.300 Seemeilen entfernte Rio de Janeiro.

Wir starten mit sehr leichten Winden, immerhin aber aus der richtigen Richtung – die Maschine kommt kaum zum Einsatz. Etmale um nur 100 Seemeilen haben wir sonst allerdings eher nicht auf dem Schirm. Zum Teil liegt dies sicherlich auch daran, dass wir „Alumni“ bei der letzten Überholung in Durban nicht aus dem Wasser holen konnten und somit keinen neuen Unterwasseranstrich haben. Zwar hat ein Taucher den Rumpf gründlich gesäubert, jedoch ist das alte Antifouling nach gut einem Jahr in tropischen oder subtropischen Gewässern praktisch wirkungslos, so dass sich schnell ein neuer Bewuchs aus Seepocken, Muscheln und Algen bildet und das Boot nicht so „schlüpfrig“ durchs Wasser gleitet wie gewohnt.

Bei Wolkenbildern wie diesem drängt sich die Frage auf, warum es so lange gedauert hat, bis die Menschheit erkannte, dass die Erde keine Scheibe sein kann.

Wir verlassen die Passatzone, das Wetter wird feucht-heiß, nur gelegentliche, zum Teil kräftige Schauer bringen etwas Abkühlung; unser Motor muss häufiger mal schieben. An einem Tag trifft uns eine hohe, unangenehme Dünung aus Süd von der Seite, die uns wohl ein dicker Sturm im Southern Ocean beschert. Täglich werfen wir die Angel aus, abends lautet es jedoch stets: kein Fisch, kein anderes Schiff.

Erst zehn Tage nach Auslaufen von St. Helena sehen wir den ersten Dampfer, einen Chinesen mit Ziel Angola. Noch am selben Tag haben wir „Bergfest“ und knacken die 1.000-Seemeilen-Grenze bis Rio. Zwei Tage später, am 29. April, passieren wir in den Morgenstunden die brasilianische Vulkaninsel Ilha da Trindade – ein öder, unwirtlicher Fels rund 600 Seemeilen vor der Küste, der abgesehen von einem Militärposten unbewohnt ist.

Am nächsten Tag beißt dann endlich ein kleiner Mahi Mahi an, für drei Personen reicht er jedoch allemal. Wenn überhaupt, haben wir Anglerglück auch in genau diesem Gebiet erwartet, in dem sich eine Kette von Tiefseebergen vom brasilianischen Festland bis zur Ilha da Trindade erstreckt: Meeresströmungen befördern nährstoffreiches Tiefseewasser an den Berghängen nach oben und sorgen für den Energiefluss in der Nahrungspyramide.

Ob dieses Erfolgs wird Wolfgang ganz fanatisch und feilt unter Zuhilfenahme der Bordbibliothek an der Angeltechnik.

Drei Tage später zieht er den ersten ganz allein gefangenen Fisch seines Lebens aus den Fluten: einen Baby-Wahoo.

Allmählich nimmt der Wind auch wieder zu, und wir kommen gut voran.

Ab dem 3. Mai ist es mit dem ruhigen Wetter vorbei; am Abend geht der Nordostwind auf 35 Knoten, es wird ungemütlich an Bord. Natürlich weht es am stärksten, als wir nachts das ausgedehnte Erdöl-Fördergebiet im Campo-Becken queren müssen. Die Exploration wird immer weiter in Richtung Tiefsee vorangetrieben, wobei einige der über 50 Ölfelder bereits mehr als 200 Kilometer von der brasilianischen Küste entfernt sind. Fast die Hälfte der gesamten Ölproduktion des Landes stammt aus diesem Gebiet, es soll hier mehr Infrastruktur installiert sein als in jedem anderen Seebecken der Welt. Wir rauschen – trotz Bewuchs – nahe der Rumpfgeschwindigkeit durch die Nacht, entsprechend konzentriert bestreiten wir unsere Wachen – glücklicherweise sind die Bohrplattformen taghell erleuchtet, und wir haben fast Vollmond.

Auch in den frühen Morgenstunden, als wir die dicht befahrene Schifffahrtsroute entlang der Küste queren, müssen wir höllisch aufpassen, dann taucht das Festland bei dem beliebten Touristenort Cabo Frio aus dem Morgendunst auf. Gegen Nachmittag legt sich der Wind, und wir laufen dicht unter der Küste weiter nach Westen. Rio de Janeiro empfängt uns mit einem wahren Lichtermeer. Gegen Mitternacht passieren wir die hell erleuchtete Copacabana, fahren am Zuckerhut vorbei und nehmen Kurs auf die Bucht von Botafogo. Am 5. Mai um 2 Uhr nachts fällt unser Anker.

Der Nachthimmel reißt für einen kurzen Augenblick auf und zeigt uns den Corcovado ohne Wolken: Die monumentale Christusstatue, neben dem Zuckerhut das Wahrzeichen der Stadt, breitet 700 Meter über uns ihre Arme aus und blickt auf uns hinab, während wir unsere Ankunft feiern. Wir lassen die Reise ab St. Helena Revue passieren: Fast 18 Tage auf See entsprechend einem durchschnittlichen Etmal von knapp 130 Seemeilen sind keine sportliche Spitzenleistung und insoweit kein Grund zum Jubeln, diese vierte – im Großen und Ganzen eher windarme – Ozeanüberquerung mit „Alumni“ war wohl auch die einfachste bisher – aber es war eine prima Überfahrt, die wir alle genossen haben.

Die Bucht von Botafogo liegt wunderschön am Fuß des Zuckerhuts. Hier ist auch der altehrwürdige Iate Clube do Rio de Janeiro beheimatet, der jedoch nicht gerade für seine Gastfreundschaft bekannt ist: Nur die eigenen Mitglieder und diejenigen einer sehr kurzen Liste internationaler Segelclubs erhalten Zutritt. Ohnehin kann man das Boot nicht unbeaufsichtigt lassen – Diebstähle und Einbrüche sind an der Tagesordnung, sogar vor bewaffneten Überfällen wird gewarnt. Nachdem wir ausgeschlafen und kräftig gefrühstückt haben, verlegen wir uns deshalb in die Marina da Glória an der Guanabara-Bucht, die an den kleineren der beiden Flughäfen Rios angrenzt.

Im Gegensatz zu den positiven Schilderungen sämtlicher Segelführer ist unser Eindruck von dieser Marina – der einzigen direkt in Rio – mehr als ernüchternd. Wir liegen in einer gigantischen Baustelle, da hier das Wassersportzentrum der Olympischen Spiele entstehen soll. Unser Steg ist völlig heruntergekommen, Stromkabel liegen lose herum und versprühen Funken. Darüber hinaus ergießt sich aus der Metropole samt den umliegenden Favelas eine kontinuierliche Flut von übel riechenden, ungeklärten Abwässern in die Bucht. In einem Jahr werden genau hier die Wettkämpfe der Segler und Surfer ausgetragen – die armen Athleten tun uns heute schon leid!!! In einer Hinsicht erweist sich die Marina da Glória jedoch wirklich als Marina der Superlative: Es ist die teuerste, in der wir je gelegen haben, und das praktisch ohne jeden Service. Ihr einziger, echter Vorteil ist die unmittelbare Nähe zum Stadtzentrum; wem das nicht so wichtig ist und wer genügend Zeit mitbringt, ist in der Marina der zur Metropolregion gehörenden Satellitenstadt Niterói auf der gegenüberliegenden Seite der Guanabara-Bucht vermutlich besser aufgehoben.

Unseren ersten Liegetag verbringen wir mit dem Einklarierungsprozedere. Die aufzusuchenden Behörden – Bundespolizei, Zoll und Hafenpolizei – sind über das Stadtgebiet verstreut. Die Abfertigung ist etwas umständlich, verläuft aber letztlich problemlos. Lediglich die vor der Weiterreise dringend benötigte temporäre Einfuhrlizenz für das Boot („TECAT“), die der Zoll ausstellt, lässt auf sich warten. Außerdem sind wir etwas überrascht, in dieser Megastadt mit ihrem nicht unbedeutenden Hafen (viel kleiner allerdings als der Hafen von Santos im Bundesstaat São Paulo) kaum einen Beamten anzutreffen, der auch nur ein paar Brocken Englisch spricht – immerhin die offizielle Sprache in der internationalen Seefahrt. Natürlich unser Problem, denn zugegebenermaßen spricht auch niemand von uns Portugiesisch.

Fünf Tage bleiben uns noch zur Besichtigung von Rio, bevor Wolfgang seine Heimreise antritt. Durch eine Hügelkette wird das Stadtgebiet in zwei Teile getrennt. Der nördliche Teil, in welchem sich auch unsere Marina befindet, umfasst das historische Stadt- und heutige Geschäftszentrum. Die Zona Sul im Süden erstreckt sich entlang der Atlantikküste und schließt die Strandbezirke ein. Zunächst besuchen wir die recht kleine Altstadt mit ihren prachtvoll ausgestatteten Barockkirchen und schmucken Bauten aus dem 18. und 19. Jahrhundert rund um die Avenida Rio Branco, der Hauptschlagader der Stadt.

Igreja de Nossa Senhora da Candelária

Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, die ehemalige Kathedrale von Rio

In dem berühmten Kaffeehaus Confeitaria Colombo mit seinen gewaltigen Spiegeln, Jugendstillampen und floralen Glasdekoren lebt Rios Belle Époque fort.

Nicht zu übersehen ist aber auch, dass sich Charme und Chic des Viertels infolge eines gewaltigen Sanierungsstaus im Niedergang befinden und immer mehr Bankhochhäuser sowie gesichtslose Verwaltungsgebäude das Bild des Stadtkerns bestimmen.

Mit der Huldigung Rio de Janeiros als der cidade maravilhosa, der „wunderbaren Stadt“, verbindet man daher weniger Bauwerke und -denkmäler als vielmehr die einzigartige Natur, welche sie einrahmt: die markanten Granitkegel, die große Bucht mit ihren verstreuten Inseln und Sandstränden, über allem der meist blaue Himmel. All dies erlebt man hautnah bei der Fahrt auf den Zuckerhut – ein „Muss“ jedes Rio-Besuchs.

War der Blick vom Zuckerhut schon super, ist die Aussicht vom Corcovado auf ihn einfach fantastisch.

Blick vom Corcovado nach Nordnordosten auf die Innenstadt und die weite Bucht von Guanabara

Der Kegelstumpf im Bildvordergrund rechts ist die 1979 geweihte Catedral Nova, im Hintergrund die 1974 eröffnete Rio-Niterói-Brücke, die mit ihren 13 Kilometern immer noch die längste Brücke Südamerikas ist. Die Bucht wurde im Januar 1502 von dem portugiesischen Seefahrer Gaspar de Lemos entdeckt, der sie für die Mündung eines großen Flusses hielt. Der Name Rio de Janeiro („Fluss des Januar“) beruht also auf einem Irrtum – der de Lemos nicht unterlaufen wäre, wenn er die Sprache der dort ansässigen Indianer verstanden hätte: Guanabara, wie sie die Bucht nannten, heißt soviel wie „Meeresarm“.

Etwas weiter links fällt der Blick auf das einem UFO gleichende Maracanã-Stadion, das bei seiner Fertigstellung zur Fußball-WM 1950 200.000 Zuschauer fasste, inzwischen aber auf eine Kapazität von 75.000 Sitzen rückgebaut ist. Deutschland hat das Stadion natürlich in bester Erinnerung, denn hier fand vor 10 Monaten das WM-Finale gegen Argentinien statt.

Neben der atemberaubenden Lage sind es vor allem auch die rund sieben Millionen cariocas mit ihrer leichten und unkomplizierten Lebensart, die den Nimbus der Stadt ausmachen. Das Leben ist eine große Bühne – da Fußball nach der grandios vergeigten WM im letzten Jahr und Karneval aus saisonalen Gründen aktuell nicht so das Thema sind, erlebt man dieses Schauspiel am besten an den weltberühmten Stränden von Copacabana und Ipanema. An ihnen entlangzulaufen, ist daher ein weiteres „Muss“.

Wir sind fast ein wenig überrascht, dass nicht durchtrainierte Sixpack-Hipsters und die legendären Copacabana-Schönheiten mit einem gewissen Hang zum Exhibitionismus das Strandleben prägen, sondern dass hier „normal“ wirkende Familien aus sämtlichen Schichten zusammenkommen und (gelegentlich) ausgelassen feiern – wenn auch nicht alle gemeinsam: Die einzelnen Strandabschnitte, die nach „Postos“ – durchnummerierten Rettungswachtürmen – unterteilt sind, „gehören“ jeweils Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedlicher Sozialisation und werden immer exklusiver, je mehr wir uns – von Nordosten nach Südwesten laufend – mit aufsteigender Zahlenfolge dem wohlhabenden Stadtteil Leblon nähern.

Ein Besuch Rio de Janeiros wäre unvollständig, ohne sich ein Bild von den Favelas zu machen, schließlich lebt hier ein großer Teil der Bevölkerung – zwischen 25 und 40% lauten die Schätzungen, aber niemand weiß, wie viele es wirklich sind. Der Begriff „Favela“ stammt von einer brasilianischen Kletterpflanze, denn genau wie diese wuchern die Viertel die schwer zugänglichen Hügel um das zentrale Stadtgebiet herum empor. Es sind illegal errichtete (die Brasilianer sprechen von „irregulären“) Siedlungen ohne öffentliche Versorgung, aber nicht zwingend Elendsviertel oder Slums. Denn es gibt hier nicht nur Armut und Gewalt, wie sie in dem sehr erfolgreichen und authentischen brasilianischen Kinofilm „City of God“ eindrucksvoll gezeigt werden, es gibt auch einen aufstrebenden Mittelstand und wirtschaftliches Leben. Unbestritten ist aber auch, dass sich trotz großer staatlicher Anstrengungen – insbesondere vor sportlichen Großereignissen – die Favelas im festen Griff der Drogenmafia befinden, die Kriminalität extrem hoch und die Aufklärungsquote extrem niedrig (bei Morden etwa 1%) ist. Dennoch ist ein Besuch ohne großes Sicherheitsrisiko möglich, nämlich per Seilbahnfahrt vom Stadtviertel Bonsucesso zum höchsten Punkt der großen Favela Complexo do Alemão, die aus 25 Siedlungen besteht – während unter uns die Polizei mit schusssicheren Westen, Heckler & Koch-MG in Bereitschaft und Diensthund durch die Gassen patrouilliert. Dabei sind die Wege durch dieses endlose Häusermeer oft so eng, dass kaum zwei Personen aneinander vorbeikommen, geschweige denn je ein Müllwagen hier war.

Einen Besuch wert ist auch das malerisch am Hang gelegene Künstlerviertel Santa Teresa mit seinen kleinen Kunsthandwerksläden, Boutiquen und Cafés.

Die seit dem 19. Jahrhundert betriebene Straßenbahn (bondinho) nach Santa Teresa, ein weiteres Wahrzeichen der Stadt, steht allerdings nach einem schweren Unfall vor ein paar Jahren immer noch auf dem Abstellgleis und ist derzeit nur als Graffiti zu bewundern.

Rio ist die Hauptstadt des Samba, und Samba ist ihr Rhythmus, manche sagen auch: ihre Seele. Ein beliebter Weg, sich dem Samba außerhalb der Karnevalszeit zu nähern, ist der Besuch einer der großen Sambaschulen, doch die beginnen mit den Proben für die nächste Karnevalsparade auf der berühmten Tribünenstraße Sambódromo erst im August. Glücklicherweise erhalten wir den Tipp, dass unweit vom Hafen, auf dem kleinen Platz Pedra do Sal, wo sich früher ein bedeutender Sklavenmarkt befand, die Einheimischen jeden Montag eine Sambanacht unter freiem Himmel feiern.

Das Viertel um die Pedra do Sal wird im hiesigen Sprachgebrauch auch Klein-Afrika genannt, weil sich in diesem günstigen Teil der Stadt freigelassene oder geflohene Sklaven aus dem Nordosten des Landes ansiedelten. Der beste Ort also, um vor dem Kulturgenuss in einem der vielen ursprünglichen Restaurants das brasilianische Nationalgericht, die feijoada, zu probieren. In den Eintopf aus schwarzen Bohnen gehören traditionell diejenigen Fleischteile vom Schwein, die man früher den Sklaven überließ, wie Ohren, Schwänze und Pfoten; dazu werden Reis, geröstetes Maniokmehl und aipim frito – die ebenfalls aus der Maniokwurzel hergestellte brasilianische Alternative zu Pommes – gereicht. Inzwischen kommen auch die besseren Fleischstücke auf den Tisch, es bleibt jedoch ein äußerst deftiges Gericht. Auch wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Portionen in Brasilien – außer in reinen Touristenlokalen – für zwei Personen ausgelegt sind und niemand schräg angesehen wird, wenn man sich Vorspeise und Hauptgericht teilt. So sind wir ziemlich gerädert, als wir uns nach dem Essen zum Treffpunkt der Sambaliebhaber begeben, werden aber schnell wieder hellwach:

Rund um die Pedra do Sal ist zu dieser vorgerückten Stunde bereits der Teufel los. Sechs Musiker sitzen an einem großen Küchentisch vor einer Kneipe und spielen stundenlang heiße Sambarhythmen; dabei kommen Akustikgitarre, Banjo und verschiedene Schlaginstrumente zum Einsatz. Um die Band herum drängt sich eine dichte Menge von Menschen jeder Hautfarbe und jeden Alters, die voller Inbrunst mitsingen, tanzen, sich im Rhythmus wiegen, als ob es kein Morgen gäbe – eine grandiose Stimmung und einer jener magischen Momente, die man wohl nie vergisst. Wir für unseren Teil müssen jedoch an morgen denken: Wolfgangs Rückflug steht an, daher lösen wir uns eher widerwillig von diesem besonderen Ort und treten per U-Bahn den Heimweg an.

Das letzte Stück würde auf direktem Weg zu Fuß durch den Parque do Flamengo führen, der an dieser Stelle ganze 200 Meter breit ist. Wir sind jedoch dringend davor gewarnt worden, den Park bei Dunkelheit zu durchqueren, da es hier immer wieder zu Raubüberfällen kommt. Also nehmen wir das Taxi und fahren einen kilometerlangen Umweg um den Park herum bis zum ständig bewachten Marina-Eingang. Dort angekommen, halten wir noch kurz an der Caipirinha-Bude vor unserem Steg.

Wolfgang ist ein aufmerksamer Schüler und zelebriert anschließend an Bord einen köstlichen Abschiedstrunk. Die Zutaten nach dem brasilianischen Reinheitsgebot: reichlich gestückelte Limetten, die samt Schale (ungespritzt!) mit unserem Fischtöter als Stößel auf einem Rohrzuckerbett ausgedrückt werden, Eis sowie nicht zu wenig Cachaça – und sonst nichts! Wichtig dabei laut dem auf einer Papierserviette notierten Originalrezept unseres Barkeepers: der Zucker nicht braun, sondern weiß wie der Cachaça und das Eis nicht crushed, sondern gewürfelt – denn so fließt beim Auffüllen viel mehr von dem Zuckerrohrschnaps ins Glas, bis der Pegel die obere Eisschicht erreicht hat – schließlich läuft Caipirinha in Brasilien nicht als Long-, sondern als Shortdrink, und gerade in den Tropen verwässert er nicht nicht so schnell, bleibt dafür aber länger kalt!

In den frühen Morgenstunden des 12. Mai mustert Wolfgang ab.

Zwei Tage später kommt unser nächster Gast an Bord: Roberto, ein Deutsch-Brasilianer und ehemaliger Mitarbeiter. Mit seiner brasilianischen Ehefrau Cecilia verbringt er gerade Familienurlaub in Rio und wird uns für einige Tage begleiteten. Die Formalitäten bei der Hafenpolizei sind zügig erledigt, auch die sehnlich erwartete temporäre Einfuhrlizenz fürs Schiff ist endlich in der Marina eingetroffen. Unser Ziel ist die Baía da Ilha Grande 60 Seemeilen weiter westlich, etwa auf der Mitte zwischen Rio und São Paulo. Da wenig Wind angesagt ist, verlassen wir Rio am 15. Mai bereits gegen 2 Uhr nachts, um noch im Laufe des Tages anzukommen. An uns ziehen die berühmten Atlantikstrände vorbei, bis nach Stunden die Lichterkette am Ufer abreißt und wir in gemächlichem Tempo der Küste folgen, die hier Costa Verde heißt.

Am späten Mittag erreichen wir die weitläufige Bucht, in deren Mitte Ilha Grande liegt. Zwischen der Insel und dem Festland befinden sich unzählige weitere Inseln und Inselchen – irgendwer hat sie aber wohl doch gezählt: Es sollen 365 sein, für jeden Tag des Jahres eine. Viele Buchten und Sandstrände, kleine Fischerorte und ein Naturreservat machen das Gebiet zu einem der schönsten Wassersportreviere Brasiliens und zu einem beliebten Wochenends- und Urlaubsziel für Erholungssuchende aus den beiden nahen Megastädten.

Als ersten Ankerplatz wählen wir eine tiefe Bucht vor Ilha Grande, die von steilen Hängen mit dichtem atlantischen Regenwald umgeben ist. Aus dem Dschungel schallen die Rufe von Brüllaffen zu uns herüber. Vor dem Strand liegt eine Schwimmplattform mit einer kleinen Bar, in der ein köstlicher Grillteller serviert wird; auch der Caipirinha kann sich sehen lassen.

Ilha Grande hat 86 Strände, aber keine Straßen, denn sie ist autofrei. Mit ihrer artenreichen tropischen Flora und Fauna über und unter Wasser ist die Insel ein Eldorado für Naturliebhaber; zu ihrer Beliebtheit tragen die vielen pousadas (Pensionen) und die täglichen Fährverbindungen zum Festland bei.

Ilha Grande genoss über Jahrhunderte einen üblen Ruf, heute muss man jedoch auf der Insel schon gezielt nach Spuren ihrer düsteren Geschichte suchen – ein kurzer Abriss: Ab dem 16. Jahrhundert Zufluchtsort für Piraten und Korsare, die den Goldtransporten von Brasilien nach Europa auflauerten; im 18. Jahrhundert das wohl finsterste Kapitel als einer der Hauptumschlagsplätze des Sklavenhandels (gerade auch in unserer Bucht); in Zeiten der Cholera Quarantänelazarett für Einwanderer aus Europa und Asien, später Leprakolonie; ab dem 20. Jahrhundert Gefangenenlager für die grausamsten und gefährlichsten Schwerverbrecher des Landes, während der Militärdiktatur in den 60er bis 80er Jahren dann auch für militante Linksextremisten. Durch die gemeinsame Inhaftierung auf engstem Raum lernten die bis dato unorganisierten „gewöhnlichen“ Kriminellen viel von den politisch motivierten Gefangenen und ihrer Guerillataktik in Sachen Struktur und Effektivität: Der „Höllenkessel“ (Caldeirão do Inferno), wie das berüchtigte „brasilianische Alcatraz“ auf Ilha Grande auch genannt wurde, ist die Brutstätte des Comando Vermelho, der ersten und heute noch mächtigen kriminellen Vereinigung Brasiliens. Von hier wurden Mordaufträge erteilt, Banküberfälle, Entführungen und Drogengeschäfte organisiert; von hier breitete sich die organisierte Kriminalität wie ein Virus in die Favelas aus und hat sich – auch über mittlerweile konkurrierende Splittergruppen und Korruption – in der brasilianischen Gesellschaft festgesetzt. Vom Gefängnis selbst sind nur ein paar Ruinen übrig geblieben: Die Regierung hat den Gebäudekomplex Mitte der 90er Jahre sprengen lassen, um die Insel von den dunklen Erinnerungen zu befreien – der Wandel zum Urlaubsparadies konnte beginnen, während sich die Natur ihr Terrain Stück für Stück zurückerobert.

Von unserer Bucht führt ein Dschungelpfad über einen Hügel auf die Südseite der Insel, wo die dem Atlantik zugewandten weißen Sandstrände mit besonders klarem, kristallgrünen Wasser aufwarten können.

Der Strand von Lopes Mendes gilt als einer der schönsten ganz Brasiliens

Wir verbringen noch ein paar sehr nette Tage mit Roberto, bevor er zurück zu seiner Familie nach Rio fährt. Dann setzen wir unsere Bummeltour durch die Baía da Ilha Grande zu zweit fort und genießen ihre landschaftliche Schönheit.

Alltags sind nur wenige Sportboote unterwegs. Am Wochenende allerdings ändert sich das Bild, dann ist es voll wie auf dem Essener Baldeneysee an einem schönen Sonntagnachmittag zwischen Tonne 1 und 7.

Der „Strand der Zahnärzte“ (Praia do Dentista) am Wochenende

Die Fußballbegeisterung in Brasilien, überhaupt in Südamerika, kennt keine Grenzen. Wie oft sehen wir während unserer gesamten Zeit in Südamerika, dass auch noch im kleinsten Dorf bis spät in den Abend bei Flutlicht gespielt oder trainiert wird. Selbst in den zwischen Berghang und Ufer eingezwängten Fischerorten der Baía da Ilha Grande findet sich irgendwo eine Stelle für den unverzichtbaren Bolzplatz – und wenn man ihn auch nur bei Niedrigwasser benutzen kann!

An einem Ankerplatz bemerken wir unter Deck, dass ein Segelboot einen sehr engen Kreis um uns fährt. Leicht aufgeschreckt, schießen wir aus dem Niedergang hoch, um zu schauen, wer uns so auf die Pelle rückt – dann erkennen wir die „Petima“ mit Peter aus Hamburg und seiner irischen Lebensgefährtin Aideen, die wir zuletzt auf St. Helena getroffen haben. Wir verbringen einen schönen und unterhaltsamen Abend zusammen.

Yachten in klassischer Holzbauweise wie die „Petima“ sieht man dieser Tage nicht mehr allzu oft in den Tropen. Die beiden erzählen, dass sich die Beplankung der Außenhaut bei längerer Sonneneinstrahlung so stark zusammenzieht, dass man bequem zwischen den einzelnen Planken hindurch nach außen blicken kann. Kein Problem für Peter – er ist Bootsbauer und hat stets sämtliche Utensilien griffbereit, um den Rumpf bei Bedarf auch auf hoher See zu kalfatern. Andererseits sind die beiden begeistert von ihrem geschlossenen Deckshaus. Das beweist nur wieder, dass es die ideale Blauwasseryacht nicht gibt – zu unterschiedlich sind die individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse.

Ein ganz anderes Kaliber – eher in Richtung Panzerkreuzer – ist die 29 Meter lange „Paratii 2“, die uns unterwegs begegnet. Das Aluschiff wurde für den brasilianischen Abenteurer, Polarforscher und Schriftsteller Amyr Klink gebaut, der vor seiner Seglerkarriere auch schon in 100 Tagen allein über den Südatlantik ruderte und in Brasilien so bekannt ist wie Reinhold Messner im deutschsprachigen Raum. Besonders ins Auge fällt das Schonerrigg mit den zwei unverstagten, rotierenden Carbonmasten, dem sogenannten AeroRig. Offensichtlich ist es für die extremen Bedingungen in den hohen Breiten besonders prädestiniert, denn wir werden in Patagonien noch zwei andere Boote mit diesem sehr seltenen Riggtyp treffen.

Ganz im Westen der Baía da Ilha Grande liegt das Städtchen Paraty, ein Schmuckstück kolonialer Architektur und Unesco-Weltkulturerbe. Wir ankern in der Bucht von Paraty neben einer kleinen, von Amyr Klink betriebenen Marina. Direkt daneben befindet sich eine alte Strandvilla („Fazenda Boa Vista“), die ziemlich baufällig wirkt, aber unter Denkmalschutz steht: Es handelt sich um das Geburtshaus von Julia da Silva-Bruhns, der brasilianischen Mutter Thomas Manns, von welcher er „die künstlerisch sinnliche Richtung und die Lust zum Fabulieren“ geerbt habe (so Thomas Mann 1936). Langjährige Bemühungen eines Enkels von Thomas Mann, das Haus zu retten und in ein Kulturzentrum umzuwandeln, sind leider an den nicht zu klärenden Eigentumsverhältnissen gescheitert.

Paraty liegt am Ende des Caminho do Ouro („Goldweg“), der im 17. Jahrhundert gebaut wurde, um die Goldförderregion im Hinterland, dem heutigen Bundesstaat Minas Gerais („Allgemeine Minen“), mit der Küste zu verbinden. Das Gold wurde in großen Mengen von Maultierkarawanen über die Berge gebracht und in Paraty nach Europa verschifft. In Gegenrichtung war die Stadt Umschlagplatz für die von den Minen benötigten Güter. Auch der Sklavenhandel belebte die lokale Wirtschaft – der Bedarf an Arbeitskräften in den Minen und auf den Zuckerrohrplantagen im Umkreis war riesig. Nach dem Entstehen neuer Transportwege, namentlich der Fertigstellung einer direkten Eisenbahnverbindung nach Rio de Janeiro, hatte der Caminho do Ouro ausgedient. Als darüber hinaus 1888 die Sklaverei abgeschafft wurde und in der Folge die Landwirtschaft zum Erliegen kam, setzte der wirtschaftliche Niedergang ein – Paraty verfiel in einen Dornröschenschlaf, der erst ab etwa 1950 durch den sich langsam entwickelnden Tourismus endete. Seit 1958 steht die historische Altstadt mit ihren weiß getünchten Häusern und den bunt abgesetzten, dekorativen Fassadenumrandungen unter Denkmalschutz.

In den prächtigen Herrenhäusern sind heute oft Pousadas und Restaurants untergebracht. Es fällt auf, dass fast alle Türeingänge ein oder zwei Stufen über dem Straßenniveau liegen. Der Ort wurde so dicht am Meeresspiegel gebaut, dass bei Springtide das Hochwasser die Gassen überflutet – weshalb Paraty auch das „Venedig Brasiliens“ genannt wird.

Igreja de Nossa Senhora dos Remédios

Wir durchstreifen nahezu jedes Gässchen und vergessen auch die Hauptkirche des Ortes nicht, die bereits für Pfingsten in liturgischem Rot geschmückt ist, bis uns nach mehreren Stunden Pflastertreten auf dem einst von Sklaven verlegten Originalbelag (angeblich Kopfsteinpflaster, „stolperträchtige Felsbrocken“ trifft es besser) die Füße wehtun.

Seit über 300 Jahren stellen lokale Brennereien Cachaça in traditioneller Handarbeit aus frisch geerntetem und gepresstem Zuckerrohr her (anders als Rum, für den in der Regel Rohrzuckermelasse als Rohstoff verwendet wird). Paraty ist in Brasilien geradezu ein Synonym für ausgezeichneten Cachaça und gilt als Geburtsort des Caipirinha – der perfekte Ort also, um vor unserer Abreise die Bordbestände etwas aufzufrischen.

Unsere Zeit an Bord neigt sich dem Ende zu – wir segeln zur Marina Verolme bei Angra dos Reis am anderen Ende der Baía da Ilha Grande, wo unser Schiff einige Monate bleiben wird. Auf dem Weg dorthin bietet sich ein Anblick, den man mitten im Küstenregenwald eher nicht vermutet: Das AKW Angra mit zwei realisierten und einem im Bau befindlichen, zur Zeit auf Eis gelegten dritten Reaktorblock ist das einzige kommerziell genutzte Kernkraftwerk Brasiliens – fast drei Viertel der Stromerzeugung des Landes basieren auf Wasserkraft. Der Standort in 15 Kilometer Entfernung von der 170.000-Einwohner-Stadt Angra dos Reis ist nicht unumstritten, weil die Zone als stark erdrutschgefährdet gilt; die Abklingbecken für die abgebrannten Brennelemente befinden sich nicht weit vom Ufer.

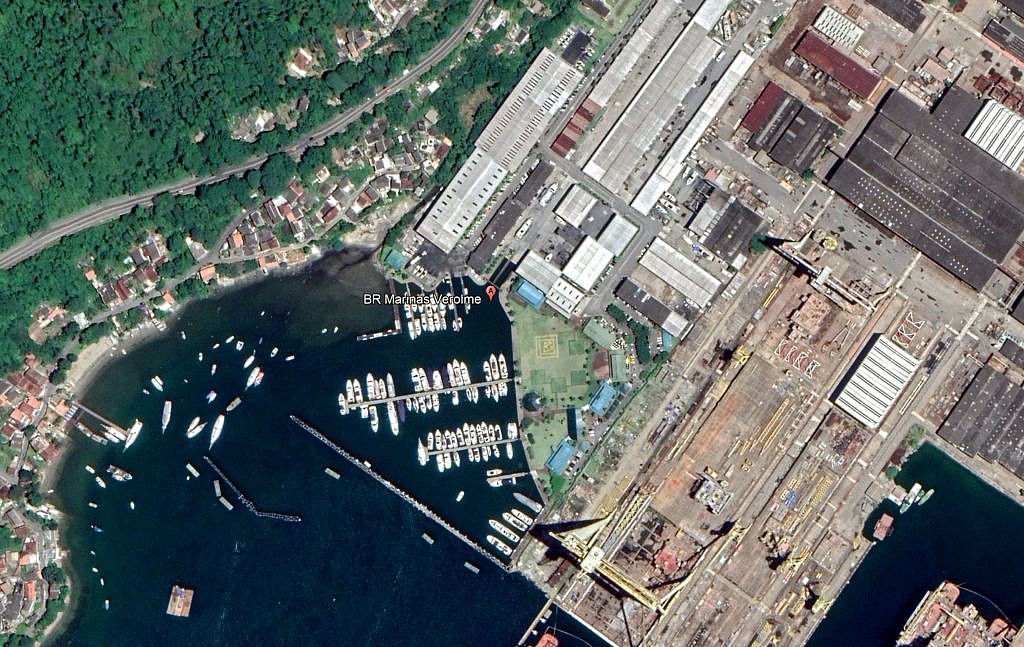

Wenn wir vor Durchführung einer neuen Reise überlegen, welcher Zielhafen am Ende dieser Etappe wohl am ehesten für eine längere Liegezeit in Betracht kommt (und ihn, wenn möglich, mindestens ein halbes Jahr im voraus buchen), nutzen wir neben den üblichen Informationsquellen wie Revierführer und Seglerblogs gerne auch „Google Earth“. Die Satellitenbilder geben Aufschluss über wichtige Fragen, etwa: Wie exponiert ist die Marina gegenüber den zu erwartenden Wind- und Wellenrichtungen? Wo ist die beste Ecke im Hafen? Gibt es alternative Liegeplätze? In der Baía da Ilha Grande sind wir gleich mehrfach fündig geworden. Unsere Wahl fiel auf die Marina Verolme, aber nicht etwa wegen ihrer idyllischen Lage, denn sie grenzt unmittelbar an eine Großwerft für die Offshore-Industrie an, sondern weil es hier die mit Abstand besten Reparatur- und Servicemöglichkeiten weit und breit gibt. Dies ist wichtig für uns, weil unsere Freunde John und Wendy für mehrere Wochen aus Neuseeland anreisen werden, um sich „Alumni“ während unserer Abwesenheit in bewährter Weise anzunehmen.

Marina Verolme gilt als die größte Marina Südamerikas und soll über 550 Liegeplätze verfügen, was wir uns angesichts der eher übersichtlichen Steganlagen auf dem Satellitenfoto erst nicht so recht erklären können. Doch das Rätsel löst sich vor Ort: In diesem eher windarmen Revier gibt es fast nur Motorboote. Die kleineren unter ihnen, bis etwa 12 Meter Länge, werden an Land in mehreren Reihen übereinander wie in einer Art Hochregallager gestapelt. Die größeren Boote stehen nebeneinander in zahlreichen Hallen auf dem weitläufigen Gelände. Lediglich die echten Megayachten und die wenigen Gastlieger haben einen ständigen Platz im Wasser mit eigenem Steg.

Wir beobachten, wie zum Wochenende plötzlich hektische Betriebsamkeit in der Marina ausbricht: Ab freitagvormittags setzen Mitarbeiter – teilweise unterstützt von bezahlten Bootscrews – mit unglaublicher Professionalität und Geschwindigkeit die kleineren Motoryachten per Gabelstapler und die größeren mit mobilen Portalkränen ins Wasser. Ab Freitagnachmittag schweben dann die Eigner ein, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Im Fünf-Minuten-Takt landen und starten Helikopter – meist aus São Paulo, das die größte Hubschrauberdichte der Welt hat – auf dem Heliport mit Nachtflugzulassung ein paar Meter neben dem Hafenbecken. Ab Sonntagnachmittag läuft das gleiche Spektakel schließlich in umgekehrter Richtung ab. Noch vor dem nächsten Wochenende müssen wir unseren Liegeplatz nahe der Hafeneinfahrt räumen und uns weiter nach innen verlegen: Helikopterpiloten haben sich bei der Marina-Direktion beschwert, dass sie beim An- und Abflugmanöver einen zu engen Bogen um unseren Mast drehen müssen.

Seit unserem Aufbruch von Durban Anfang März sind wir jetzt seit drei Monaten an Bord und haben gut 5.000 Seemeilen zurückgelegt. Bevor wir Ende Juni zurück nach Deutschland fliegen, wollen wir Brasilien auf einer dreiwöchigen Rundreise besser kennenlernen.

Doch das ist ein anderer Bericht.

Wieder sensationelle Bilder und ein Bericht nicht nur wie aus einer anderen Welt, sondern auch wie aus einem anderen Jahrhundert- keiner trägt eine Maske und lebt sambamäßig auf Tuchfühlung…

Toll!

Liebe Grüße

Maren

Überwältigende, spektakuläre Eindrücke vergisst man auch nach sechs Jahren nicht . . . . .