Seit dem 2. September sind wir unterwegs von Bora Bora zum 700 Seemeilen entfernten Palmerston-Atoll, das zu den südlichen Cookinseln gehört und auf dem direkten Weg nach Tonga liegt. Unsere Route, diesmal ohne den Abstecher nach Samoa, verläuft deutlich südlicher als 2011. Um noch etwas von dem günstigen Schiebewind mitzubekommen, sind wir in der Endphase eines steifen Südosters gestartet, der hier Maramu heißt. Bereits beim Auslaufen ist klar, dass wir – wie vor sechs Jahren – die westlichsten Gesellschaftsinseln Maupiti und Mopelia auch diesmal nicht anlaufen können: Die hohe Brandung über dem südlichen Riff von Bora Bora gilt als untrügliches Anzeichen, dass der bei rauem Wetter gefährliche Pass in die Lagune von Maupiti unpassierbar ist. Ähnliches gilt für Mopelia, an dessen Saumriff 1917 die SMS „Seeadler“ des „Seeteufels“ Felix Graf von Luckner strandete. So passieren wir Maupiti und einen Tag später Mopelia in Sichtweite.

Der erste Morgentee nach durchsegelter Nacht

Wie vorhergesagt flaut der Wind allmählich ab, 1 1/2 Tage genießen wir schönes Segeln im Passat, dann wird der Wind immer löchriger, und wir müssen zeitweise die Maschine zu Hilfe nehmen.

Dieser schöne Wahoo springt uns nach dem Fotoshooting leider im letzten Augenblick noch vom Haken, dafür landet nachmittags ein kapitaler Mahi Mahi auf dem Achterdeck.

Er reicht bequem für ein Vier-Personen-Menu mit Poisson cru à la „Amigo“ sowie in Olivenöl gebratenen Fischfilets mit Kartoffelsalat – und es bleibt sogar ein Rest für zukünftige Mahlzeiten, der in die Tiefkühlbox wandert. Das vorhergehende, unvermeidliche Gemetzel an Deck macht niemandem Spaß, daher haben wir die Aktion inzwischen durch eine gut funktionierende Arbeitsteilung und einen eingespielten Ablauf weitgehend perfektioniert. Mein Part geht bis zum Töten des Fisches, die Verwertung übernimmt Sylvia – ich schlage zugegebenermaßen erst dann wieder auf, wenn das Essen auf dem Tisch steht. Bei diesem Törn wird Sylvia aber tatkräftig von Monika und Günter in der Pantry unterstützt.

Am letzten Tag vor dem Landfall ziehen heftige Regenschauer über uns weg, und der Wind legt wieder zu. Die Segel werden stark gerefft, um Tempo aus dem Schiff zu nehmen. Wir wollen nicht vor Tagesanbruch ankommen, zumal das flache Atoll auch bei guter Sicht erst aus zwei oder drei Seemeilen Entfernung auszumachen ist und unser Radar nicht unabhängig von der defekten Black Box des Kartenplotters funktioniert (also ebenfalls nicht läuft) – das werden wir in Neuseeland ändern!

Nach fünf Tagen erreichen wir Palmerston mit dem ersten Büchsenlicht. Das Atoll hat eine Ausdehnung von etwa 10 Kilometern. Auf dem Saumriff liegt eine Handvoll Inseln, von denen nur Palmerston Island bewohnt ist. Die Geschichte der Insel ist einzigartig, anderseits auch wieder typisch für die Südsee: Sie wurde 1774 von James Cook entdeckt, aber erst auf einer späteren Reise von ihm persönlich betreten, als einzige des gesamten nach ihm benannten Archipels. Bis 1969 war Palmerston übrigens in den Admiralitätskarten mit den von Cook ermittelten Koordinaten eingezeichnet – erst dann wurde sein Messfehler von immerhin 10 Seemeilen korrigiert.

John Elliott (1759-1834) – Kapitän Cooks Schiff „Resolution“ vor Palmerston 1774

Alle der rund 60 Einwohner stammen von dem Seemann und Abenteurer William Marsters aus Lancashire ab, der 1863 mit drei polynesischen Frauen als Verwalter nach Palmerston kam, um Kokosöl zu produzieren. Marsters zeugte 26 Kinder und teilte die Insel sowie das übrige Atoll in drei Teile auf, die von den drei „Familien“ (wie sie sich selbst bezeichnen, tatsächlich sind es die Stammlinien derselben Familie) noch immer in diesen Grenzen bewohnt werden.

Nur alle vier bis sechs Monate kommt ein Versorgungsschiff nach Palmerston. Wasserflugzeuge können in der Lagune nicht landen, dafür sind zu viele Riffe im Weg, und außerhalb der Lagune ist die See zu bewegt. Rarotonga, die Hauptinsel des Archipels, liegt knapp 300 Seemeilen entfernt und damit außer Hubschrauberreichweite. Segler sind als eine wichtige Verbindung zur Außenwelt sehr willkommen und werden bei ihrer Ankunft von einer der drei Familien geradezu „adoptiert“. Nachdem wir uns über VHF-Funk angekündigt haben, erwartet uns beim Einlaufen während einer schweren Regenbö bereits Bob in seinem offenen Boot, um uns eine Mooring zuzuweisen und beim Festmachen behilflich zu sein. Bob ist Oberhaupt unserer Gastfamilie und trägt, wie sollte es anders sein, den Nachnamen Marsters. Später können wir beobachten, dass Bob der absolute Platzhirsch ist und den Wettlauf der drei Familien um die ankommenden Segler fast immer für sich entscheidet.

Obligatorischer „Anleger“ nach einer gelungenen Passage // Flagge der Cookinseln: 1 Stern für jede Insel

Die Moorings liegen außerhalb der seichten Lagune und – wegen des steil abfallenden Meeresgrunds – sehr dicht an der Außenseite des Saumriffs, bei den vorherrschenden Passatwinden allerdings wenigstens auf der Leeseite. Da Palmerston aber bereits in der Südpazifischen Konvergenzzone liegt und plötzliche Winddrehungen um 180° deshalb keine Seltenheit sind, muss man das Wetter zu jeder Zeit im Blick behalten. Auch sind die von Seglern installierten Moorings, die gewiss nicht regelmäßig gewartet werden – dafür haben die Einheimischen gar nicht das notwendige Equipment -, von dubioser Haltekraft. Man sollte den optimistischen Einschätzungen der Einwohner auf keinen Fall vertrauen; bei Westwind muss der Liegeplatz unverzüglich verlassen werden. Selbst bei Flaute muss man aufpassen, da wechselnde Meeresströmungen das Schiff auf das Riff versetzen können. Immer wieder wird über Totalverluste von Yachten in Palmerston berichtet, die es nicht mehr rechtzeitig auf offene See geschafft haben.

So kann man auf Palmerston Island noch das inzwischen ausgeschlachtete Wrack der einstmals schmucken Segelyacht „Ri Ri“ aus Philadelphia sehen, die 2011 nach einem Bruch der Mooring bei auflandigem Wind aufs Riff trieb, bevor die Crew reagieren konnte.

Gleich in der ersten Nacht werden wir von Bob geweckt, der mit seinem kleinen Boot durch die Riffe gesteuert ist, um uns über ein Erdbeben der Stärke 8,5 in Mexiko und – daraus folgend – eine Tsunami-Warnung für die Cookinseln gegen 6 Uhr morgens zu informieren. Wir überwachen aufmerksam den regen Funkverkehr. Schließlich gibt die US-Wetter- und Ozeanografie-Behörde NOAA Entwarnung, anerkanntermaßen die Autorität für Warnungen vor Katastrophen wie Wirbelstürme und Tsunamis. Wir beschließen daher, an der Mooring zu bleiben, und bemerken später auch nichts Auffälliges.

Das Mooringfeld hat sich inzwischen gut gefüllt; neben uns liegen die „Blue Lilly“ mit Hannes und Lydia sowie die „Bonnie af Stockholm“ mit Tommy und Helene. Wie so oft trifft man sich zum gemeinsamen Sundowner an Bord. Viele Geschichten sind zu erzählen, Erfahrungen auszutauschen, und bei bester Stimmung vergehen die Stunden wie im Flug. Generell verstehen sich die Yachties sehr gut untereinander, aber natürlich gibt es auch Ausnahmen. Ein Segler, den wir noch nicht persönlich getroffen haben, läuft bei den anderen Booten nur als „the crocodile“. Wir lernen bald, womit er sich diesen Ruf redlich verdient hat: „Small ears, big mouth“…

Doch auch an Land ist nicht nur eitel Sonnenschein: Neben den Yachten ankert ein Polizeiboot aus Rarotonga. Hinter vorgehaltener Hand erfahren wir später, dass ein Insulaner festgenommen worden ist und ins Gefängnis auf der Hauptinsel gebracht werden soll. Den übrigen Bewohnern ist dies furchtbar peinlich, und so bohren wir nicht weiter nach, was der unglückliche Tropf wohl ausgefressen hat…

Bob lädt uns zu einer ausgedehnten und sehr interessanten Inselführung ein. Wir bekommen dabei einen tiefen Einblick in den Lebensalltag in dem kleinen Atoll.

Die Hauptstraße besteht aus einem gut 100 mal 20 Meter großen Sandstreifen und etwa zehn Gebäuden. Direkt neben der Kirche steht das rund 150 Jahre alte Wohnhaus von William Marsters. Das Haus ist aus den Planken, Balken, Spieren, Nägeln etc. auf Riff gelaufener Schiffe – ohne große Bearbeitung, so wie sie aus den Wracks kamen – hergestellt, und zwar derart massiv, dass es 1926 als einziges Gebäude der Insel einen vernichtenden Hurrikan überstand. Auch die Kirchenglocke hat maritime Vergangenheit: Sie war einmal die Schiffsglocke der 1905 auf den Riffen des Atolls zerschellten Viermastbark „Thistle“. Eine Wegwerfgesellschaft sind die Palmerstonianer jedenfalls nicht.

Flechtwerk aus Palmblättern und Pandanus Keimende Kokosnüsse – ideal für Pancakes

Bob zeigt uns das große Regenwasser-Auffangbecken zur Trinkwasserversorgung – andere natürliche Süßwasserquellen gibt es nicht -, die Schule und vieles mehr.

Fotograf unbekannt

Fotograf unbekannt

Wir besuchen auch das Grab des Inselpatriarchen, von dem heute noch ehrfürchtig als „Father“ gesprochen wird. William Marsters führte strenge Regeln für das Zusammenleben ein, die bis heute ihre Gültigkeit haben, z.B. für Ehen zwischen den drei Familien.

Bob erläutert die Prinzipien des dreigliedrigen Gemeinwesens – ganz schön langweilig, findet der Junior

Mit allen übergreifenden Inselangelegenheiten befasst sich ein sechsköpfiger Rat, in dem die Familien gleichmäßig vertreten sind, und auch der Bürgermeister wird rotierend von einer der drei Familien gestellt. Die Inseletikette, zu der die Großzügigkeit gegenüber Besuchern gehört, trägt ebenfalls Marsters‘ Handschrift – im übertragenen Sinne, denn tatsächlich ist sein gesamtes Regelwerk nur mündlich überliefert. Dazu gehört das Dekret, das Englisch als Inselsprache festlegt. Man ist stolz auf das britische Erbe und denkt zum Beispiele noch heute gerne an den Besuch von Prinz Philip mit HMY „Britannia“ und seine Einladung sämtlicher Einwohner zum Tee an Bord der Königlichen Yacht zurück.

Täglich werden wir, wie auch die anderen Gäste, von unserem Gastgeber zum Lunch mit seiner Familie abgeholt (durch die Pässe und in der Lagune mit ihren gefährlichen Korallenblöcken sollen nur die Boote der Einheimischen fahren; die Dinghis der Yachten sind hier unerwünscht).

An einer langen Tafel werden Fisch und Reis serviert, manchmal auch Huhn und Gerichte aus den Konservenbeständen, die die Segler der Familie zur Verfügung stellen. Einmal übernimmt eine Seglercrew die Regie in der offenen Küche und bereitet ein sehr schmackhaftes Chili con Carne mit Nudeln als Beilage zu. Doch als Bobs Sohn aus der Schule kommt und neugierig in die Töpfe guckt, erstarrt er zur Salzsäule – und fängt Sekunden später lauthals an zu heulen: „Kein Reis???!“

Skipper der „Bonnie“, „Blue Lilly“ und „Alumni“: Kritischer Mooring-Check von Land

Wir werden auch eingeladen, an Aktivitäten wie den Fischfang oder das Sammeln von Muscheln und Krebsen teilzunehmen; überhaupt werden wir wie Familienmitglieder behandelt. Geld wird – bis auf die kleine Mooringgebühr – nicht erwartet, man ist jedoch dankbar für Gastgeschenke, und gebraucht wird eigentlich alles. Gut, dass sich in „Alumnis“ großen Stauräume noch Dinge finden, die wir entbehren können, wie Angelleine, ein „Alumni“-T-Shirt in XXL-Größe (gerade passend für Bob), Corned Beef- und Gemüsekonserven, Tauwerk und Zweitaktöl für den Außenborder. Die Einwohner sind mit diesem Leben zufrieden und lehnen jede Änderung ab, z.B. einen kleinen Flughafen, den die Regierung der Cookinseln auf einem Motu anlegen lassen wollte, selbst einen eigenen Arzt – weil man Frauen nicht von einem Mann behandeln lassen will und eine Ärztin nicht verfügbar ist. Natürlich gibt es aber auch Menschen, die sich mit dem isolierten Dasein auf engem Raum, den zwangsläufig aufkommenden Reibereien zwischen den drei Familien und den sehr begrenzten Heiratsmöglichkeiten nicht arrangieren wollen, und so leben inzwischen mehr als 1.000 Nachfahren des Stammvaters nicht auf Palmerston Island, sondern auf Rarotonga, in Neuseeland oder Australien.

Der eigentliche Höhepunkt Palmerstons sind die Buckelwale, die sich bis September/Oktober nahe der Insel aufhalten, um hier ihre Jungen zu gebären und „aufzuziehen“. Jeden Tag sehen wir mehrmals diese großen Tiere, meist im Mutter-Kind-Verband. Immer wieder ein beeindruckendes Bild, wenn die Schwanzflossen vor dem Abtauchen hoch in die Luft gehen. Abends schrecken wir mehr als einmal zusammen, wenn unmittelbar neben dem Schiff ein lautes Schnauben ertönt, kräftig wie ein Schiffshorn, manchmal begleitet von einer Wasserfontäne und dem Gestank einer Fischfabrik.

Nach vier Tagen, am 11. September, heißt es dann „Leinen los“, nicht ohne vorher zwei große Pakete Papageienfisch von den Insulanern geschenkt bekommen zu haben. Papageienfisch ist das einzige „Exportgut“ der Insel; glücklicherweise gibt es auf Palmerston keine Ciguatera, eine in Korallengewässern weit verbreitete Fischvergiftung durch toxische Algen. Die Fische werden vor Ort filetiert und bis zum Besuch des nächsten Versorgungsschiffes aus Rarotonga in Tiefkühltruhen aufbewahrt, um sie dann gegen Lebensmittel und andere Bedarfsgüter einzutauschen. Der Strom für die Kühlung kommt vom Inselgenerator, der ein paar Stunden am Tag läuft. Seit 2015 gibt es auch ein „Solarkraftwerk“ mit Batteriebänken, das den Betrieb moderner Kommunikationsgeräte rund um die Uhr sicherstellt.

Auf der Überfahrt nach Niue haben wir sehr schwachen Wind aus nördlichen Richtungen. 400 Seemeilen liegen vor uns, für die wir drei Tage benötigen. Immer wieder müssen wir für ein paar Stunden die Maschine zur Hilfe nehmen, um überhaupt vorwärts zu kommen. Erst am letzten Abend setzt eine frische Brise aus Südost ein, die bis zum Ziel durchsteht.

Niue ist die Spitze eines erloschenen Vulkans und ein ehemaliges Atoll, das durch wiederholte vulkanische Aktivität über den Meeresspiegel angehoben wurde. Im Inselinneren bilden die Überbleibsel der trocken gefallenen Lagune ein flaches, knapp 70 Meter hohes Plateau, an dessen Rand ein Kalksteinkliff – das frühere Außenriff des Atolls – bis zu 30 Meter steil zum Meer abfällt. Niue hat keine Buchten, die Schutz gewähren, und keinen Hafen. Alle Yachten liegen vor dem Hauptort Alofi im Westen der Insel an Moorings, die dem Niue Yacht Club gehören und den Ruf haben, gut gewartet zu sein.

Wir erreichen Alofi in den frühen Morgenstunden und nehmen als zehntes Schiff am Liegeplatz eine der letzten noch freien Moorings auf. Ein Glück, dass wir nicht ankern müssen, denn der Seegrund ist – wie das Felsenkliff über dem Ufer – mit tiefen Rissen und Spalten durchzogen, in denen sich so mancher Anker auf ewig verklemmt hat.

Über Funk verabreden wir einen Einklarierungstermin an Land. Die einzige Möglichkeit, mit dem Dinghi anzulanden, ist eine kurze Pier vor dem Ort. Per Kran wird das Boot aus dem Wasser gehoben und an Land gelagert, das funktioniert erstaunlich schnell und effizient. Die Beamten von Zoll und Immigration erwarten uns bereits, praktischerweise können wir die Formalitäten direkt im Behördenfahrzeug erledigen, dennoch dauert das ganze seine Zeit. Niue ist – wie die Cookinseln – ein sich selbst verwaltendes, autonomes Territorium in „freier Assoziation“ mit Neuseeland, dem bestimmte Zuständigkeiten z.B. in der Außen- und Sicherheitspolitik übertragen wurden. Auch das Einklarierungsprozedere lehnt sich stark an das neuseeländische Verfahren an.

Niue wurde von Polynesien aus besiedelt, hatte aber aufgrund seiner Abgeschiedenheit nur wenig Kontakt zu den Nachbarinseln und entwickelte sich weitgehend eigenständig. Die Einwohner sind auch hier äußerst freundlich: Jeder grüßt jeden, selbst die Autofahrer die Fußgänger, und man hat viel Zeit für ein ausgiebiges Schwätzchen. Bevor wir uns die Insel näher anschauen, stocken wir unsere Bordbestände auf. Immerhin gibt es einen kleinen Supermarkt, einen kleinen aber feinen Duty-free-Shop – damit ist der allabendliche Sundowner bis Neuseeland gesichert -, eine Wäscherei und eine Tankstelle, von der wir 400 Liter Diesel per Kanister zum Schiff befördern. Dann unternehmen wir zwei schöne Rundfahrten mit dem Mietwagen.

Die Küste ist stark zerklüftet, und schroffe Klippen verhindern fast überall den Zugang zum Meer. Viele Höhlen, Schluchten, Felsentore, einige Blowholes, Pools und vereinzelt kleine Strände sind jedoch durch gut in Schuss gehaltene Pfade, Klettersteige und Leitern für den Besucher zugänglich.

Avaiki Cave

Palaha Cave

Limu Pools

Matapa Chasm und Talava Arches

Togo Chasm

Es wird viel getan, um Niue als Reiseziel attraktiv zu gestalten. Zweimal pro Woche wird die Insel von Neuseeland mit dem Airbus angeflogen, doch die Touristenströme bleiben bisher aus, da es nur wenige Quartiere und keine großen Badestrände gibt.

Tautu ist das schönste Riff an Niues Ostküste. Bei Ebbe bilden sich auf dem Riffdach natürliche Bassins mit kristallklarem Wasser, in denen man allerlei Getier findet. Bei diesen frisch geschlüpften Lebewesen dachten wir zuerst an die in Niue weit verbreiteten hochgiftigen, aber friedfertigen gestreiften Seeschlangen. Doch dank Wikipedia wissen wir jetzt, dass diese ihre Eier an Land legen und dass es aalartige Fische gibt, die durch Imitation („Mimikry“) der Seeschlange versuchen, potentielle Feinde abzuschrecken. Anders als wir lassen sich die Seeschlangen nicht täuschen – die Fische stehen sogar ganz oben auf ihrem Speisezettel.

Wir fahren nicht nur die 70 Kilometer lange Küstenrundstraße, sondern auch kreuz und quer über die Insel, deren größte Ausdehnung etwas über 20 Kilometer beträgt. Dabei kommen wir an einigen der 14 Inseldörfer vorbei.

Die vielen leer stehenden Häuser sind augenfällig; in den letzten 50 Jahren hat sich die Bevölkerung durch Abwanderung mehr als halbiert. Nur etwa 1.600 Einwohner hat Niue heute noch; mehr als 20.000 Niueaner leben in Neuseeland. Dazu passt irgendwie unser nächster Stopp im Hikulagi-Skulpturenpark, der von einer Künstlergruppe um den Neuseeländer Mark Cross angelegt wurde.

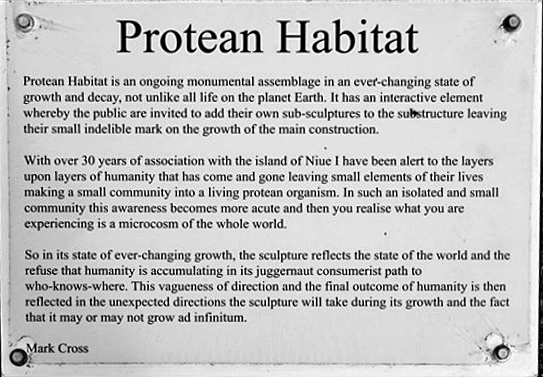

Im Mittelpunkt steht die monumentale dreidimensionale Collage „Protean Habitat“. Die Besucher sind eingeladen, nicht-organische Überbleibsel der Konsumgesellschaft aus ihrem persönlichen Lebensumfeld an der Skulptur anzubringen: Die interaktive Skulptur als Sinnbild für Wachstum, Wandel und Verfall oder wie sich die Welt ohne übergeordneten Plan in die eine oder andere Richtung immer weiter entwickelt oder auch nicht entwickelt… oder so ähnlich; erhellender ist sicherlich die Erläuterung des Initiators selbst:

Schade, dass wir nicht vorher von der Existenz des Parks wussten, sondern eher zufällig vorbeikommen. „Alumnis“ Bilge ist voll von Tüddelkram, mit dem wir das Kunstwerk auf eine noch höhere Bedeutungsebene hätten hieven können.

Das Inselinnere ist fruchtbar und wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt, jedoch nur für die Selbstversorgung. Daneben finden sich tropische Wälder, die wir im Naturschutzgebiet von Huvalu auf schön angelegten Wegen durchwandern.

Als eine besondere Attraktion Niues gelten die Buckelwale, die – wie in Palmerston – ganz dicht unter Land kommen sollen. Wir haben Seglerberichte gelesen, wonach die Wale sich mitten durch das Mooringfeld treiben lassen und sich sogar an den Yachtrümpfen „schubbeln“ (wie man im Ruhrgebiet sagt). Obgleich wir noch in der Walsaison sind – erst im Oktober machen sich die Tiere wieder auf den langen Weg ins Südpolarmeer -, sehen wir nur ein paar Exemplare in größerer Entfernung. Vielleicht haben wir einfach Pech, vielleicht trägt aber auch das gedankenlose Benehmen einzelner Yachties zu

Stress und Verhaltensänderung bei: Wir beobachten, wie Beiboote mit lauten Außenbordmotoren viel zu dicht an die Wale heranfahren und dabei Mutter- wie Jungtiere bedrängen.

Zwei Tage vor unserer Weiterfahrt hören wir über Funk, dass „Blue Lilly“ und „Bonnie af Stockholm“ kurz vor Niue stehen und noch am späten Abend einlaufen werden. Es ist bereits stockfinster, als sich zuerst „Blue Lilly“ ganz langsam der Insel nähert. Aus der Seekarte ist ersichtlich, dass vor der Küste unbeleuchtete Fischsammler („FADs“) treiben, das sind künstliche, schwimmende Plattformen, von denen Thunfische instinktiv angezogen werden – aber leider auch Haie und Schildkröten, die im Schatten der Plattformen Beute oder Schutz suchen und als Beifang enden, indem große Netze ringförmig um die FADs ausgebracht und schließlich zusammengezogen werden. Mit dem Handscheinwerfer weisen wir den Weg zu den beiden letzten freien Moorings.

Unseren letzten Abend in Niue verbringen wir an Bord der „Blue Lilly“. Wir lauschen fasziniert den Erzählungen über den Extremsport „Paragliding“, den Lydia und Hannes früher bis ans Limit – und manchmal wohl auch noch etwas darüber hinaus – betrieben haben, sogar in Kenia am Großen Afrikanischen Grabenbruch, dem Mount Everest der Gleitschirmflieger. Wie wenig aufregend und bodenständig ist dagegen Weltumsegeln!

Am 18. September klarieren wir aus und legen ab, gerade noch rechtzeitig vor einer Winddrehung, die uns in eine Legerwall-Situation gebracht hätte. Unser Ziel ist Vava’u, die nördlichste der drei Inselgruppen des Königreichs Tonga.

Danke für diesen hervorragend gestalteten Reisebericht!

Thomas Lipkowski

Essen

Deutschland

Wir freuen uns über das positive Feed-back!