Nach fast viermonatiger Abwesenheit kommen wir am 1. September zurück nach Batam und finden „Alumni“ zwar ein bisschen schmuddelig, aber in eigentlich doch gutem Zustand vor. Viel Zeit zum Eingewöhnen und Auspacken bleibt uns nicht, denn bereits zwei Tage später erscheint am frühen Morgen ein Techniker von Furuno aus Singapur, um unseren Kartenplotter, der immer häufiger „aussteigt“, einer Generalüberholung zu unterziehen. Das dazu notwendige Ersatzteil – die sogenannte Black Box, sozusagen das Gehirn der Anlage – haben wir aus Deutschland mitgebracht. Als ich diese Box das erste Mal sah, traf mich fast der Schlag: Ich hatte mir ein kleines schwarzes Kästchen im Handtaschenformat vorgestellt, was dann jedoch kam, war ein Ungetüm von exakt 23 Kilo, das allein eine große Reisetasche ausfüllte! Zwei Tage arbeitet der Techniker klaglos in der schwül-heißen, engen Navigationsecke, dann ist die Stahlkiste endlich eingebaut. Nur: Der Plotter funktioniert immer noch nicht. Nach erneuter mühsamer Fehlersuche ist schließlich die banale Ursache des Übels gefunden: ein beschädigtes Radarkabel am Geräteträger, in das Feuchtigkeit eintritt, wodurch die ständigen Fehlermeldungen ausgelöst werden. Nach kurzer Zeit ist das Kabel „geflickt“ – die ganze Schlepperei und der sonstige Aufwand, alles für die Katz!

Die nächsten vier Tage vergehen mit Räumen, Putzen – „Alumni“ wird innen und außen einschließlich des Unterwasserschiffs kräftig geschrubbt – sowie Proviantfassen für die nächsten Wochen, und zwar für vier Personen, denn am 9. September kommen Lothar und Kalle an Bord, um mit uns nach Südafrika zu segeln.

Bereits tags drauf laufen wir aus mit Ziel Cocos Keeling, einer kleinen Inselgruppe im Indischen Ozean, buchstäblich „in the middle of nowhere“. Doch wir kommen nicht weit: Nach 150 Seemeilen lässt uns zum ersten Mal seit Beginn unserer Reise im August 2009 der Motor im Stich, er springt nicht an. Mit telefonischer Fernanleitung unseres Freundes John in Neuseeland wird der gesamte Anlasserstrang vom Zündschloss über Kabelbäume, diverse Relais bis zum Anlasser selbst geprüft, überbrückt und ausgetauscht.

Tatsächlich springt die Maschine nach einem sogenannten „jump start“ an, allerdings um den Preis aller drei Lichtmaschinen, die innerhalb von Sekunden durchbrennen! Auch später kann uns zunächst niemand erklären, was hier passiert ist. Die gesamte Komplexität des Vorgangs erschließt sich uns erst Jahre danach (2017 in Puerto Montt/Chile), nachdem die Zündanlage inzwischen grundlegend neu verlegt und unser Ersatzteillager um einige sperrige und schwere Teile weiter angewachsen ist. Im Moment sind wir jedoch erstmal ratlos. Obgleich wir noch einen Dieselgenerator für die Stromerzeugung haben und daher nicht unbedingt auf die Lichtmaschinen angewiesen sind, halten wir es angesichts der langen und anspruchsvollen vor uns liegenden Strecke nicht für richtig, unsere Fahrt einfach fortzusetzen. Nach kurzem Kriegsrat segeln wir zurück, diesmal allerdings nach Singapur, um dort den Schaden beheben zu lassen.

Die Einklarierung nach Singapur erfolgt auf See. Das Immigration-Boot fährt ganz dicht an uns heran und streckt uns einen Fischkescher entgegen, in den wir unsere Pässe werfen müssen. Wir erhalten sie auf demselben Weg gestempelt wieder zurück. Einen Liegeplatz finden wir in der kleinen ONE°15 Marina Sentosa Cove; es ist alles etwas eng, geht aber. Den Schaden hier beheben zu lassen, ist allerdings deutlich einfacher gesagt als getan, doch irgendwann kommen unsere neuen (chinesischen) Lichtmaschinen endlich an Bord.

Unseren Wunsch nach einem möglichst baldigen Start nehmen die beiden jungen Monteure ernst und arbeiten sprichwörtlich die halbe Nacht durch, bis alles wieder läuft, und am 18. September heißt es erneut „Leinen los!“

Entlang der Ostküste von Sumatra bläst uns der Monsun voll auf die Nase. Besonders ungemütlich ist die Kabbelsee in der Meerenge zwischen Sumatra und der Insel Bangka, durch die wir das Südchinesische Meer verlassen und in die Java-See einfahren. Von hier können wir unseren Sollkurs anliegen und laufen mit über 8 Knoten südwärts. Mitten in der Nacht erreichen wir die engste Stelle der Sunda-Straße zwischen Sumatra und Java, nicht weit von der indonesischen Hauptstadt Jakarta entfernt. Nachdem wir das Schiffsgewimmel zwischen den beiden Inseln hinter uns gelassen haben, wird es etwas ruhiger. Dicht an Steuerbord passieren wir am folgenden Mittag den Krakatau.

Genau genommen müsste man sagen: den „Anak Krakatau“, das Kind des Krakatau, der aus jener Caldera herauswächst, die während der Katastrophe von 1883 entstand. In jenem Jahr erlangte der Krakatau traurige Berühmtheit, als er sich mit einer gigantischen Eruption selbst zerstörte, über 36.000 Menschen den Tod brachte und über einen längeren Zeitraum das Weltklima beeinflusste. Die Druckwellen der Explosion umrundeten siebenmal die Erde, und der Knall war noch in knapp 5.000 km Entfernung zu hören. Auch der Anak Krakatau gehört zu den sehr aktiven Vulkanen der Erde, seine letzten Ausbrüche erfolgten 2007 und 2010.

Der Indische Ozean empfängt uns mit Starkwind über 30 Knoten und vier bis fünf Meter hoher Dünung, aber wir sind schnell. Zu Beginn ist es noch brütend heiß, dann ändert sich das Wetter, der Himmel wird klarer, die Luft frischer: Endlich wieder Passat!

Jeden Morgen sammelt Lothar an Deck „gestrandete“ fliegende Fische ein und übergibt sie dem Meer, sein Rekord liegt bei 42 Stück.

Ein fliegender Fisch hat seinen Flossenabdruck an Deck hinterlassen

Am 25. September laufen wir bei Einbruch der Dämmerung in die Große Lagune von Cocos Keeling ein, einer Ansammlung von 27 Koralleninseln. Für die 1.200 Seemeilen brauchten wir gerade einmal sieben Tage.

Wir ankern vor dem Motu Direction Island zunächst außerhalb des Saumriffs und haben eine vergleichsweise ruhige Nacht. In den frühen Morgenstunden läuft die „Aspasia 2“ mit Susi und Ingolf aus Bali kommend ein. Bis nach Kapstadt werden sich unsere Wege immer mal wieder kreuzen. Später am Tag, bei hoch stehender Sonne, verlegen wir uns durch eine enge Zick-Zack-Einfahrt hinter das Saumriff in die noch geschütztere Innenlagune.

Kurz darauf kommt ein Polizeikutter längsseits; die Einklarierungsprozedur verläuft viel einfacher als im Mutterland – Cocos Keeling ist australisches Außengebiet. Für diesen abgelegenen Landstrich mitten im Indischen Ozean ist es in der kleinen Lagune ziemlich voll, denn wir treffen hier auf die gesamte Flotte der World ARC, einer organisierten Flottillenfahrt von Tourenyachten rund um die Welt. Wir bleiben fünf Tage und besuchen in dieser Zeit per Dinghi und Fähre die beiden einzigen bewohnten Inseln des Atolls, Home Island und West Island.

Am 30. September laufen wir aus mit Ziel La Réunion. Knapp 2.600 Seemeilen liegen vor uns, die drittlängste Ozeanpassage unserer bisherigen Reise.

Diese Etappe hat unter Weltumseglern den Ruf, schnell, aber auch unkomfortabel zu sein: Der Südost-Passat weht oft mit 30 Knoten und mehr, Böen von 40 Knoten sind dabei keine Seltenheit; Windseen überlagern sich mit einer beständigen Dünung von Süd aus dem Southern Ocean zu oft unangenehmen Kreuzseen. Doch unsere Reise ist zunächst moderat.

Am 3. Oktober hat Lothar Geburtstag; die Pantry zieht alle Register von Ciabatta-Brötchen über Leberpastete bis hin zu selbstgebackenem Apfelkuchen von Kalle.

Mehr als zwei Tage lang begleitet uns ein gut sieben Meter langer Minkwal. Er schwimmt neben uns, lässt sich gelegentlich hunderte Meter zurückfallen, um dann wie ein Torpedo wieder heranzuschießen.

Er taucht von links, dann von rechts dicht unter das Schiff und präsentiert dabei seinen silbrig-hell schimmernden Bauch. Wir alle genießen das Schauspiel, doch Skipper Org macht sich insgeheim Sorgen um unser freistehendes Ruder und ist deshalb nicht unglücklich, als der Wal am Morgen des dritten Tages schließlich verschwindet.

Auf „Alumni“ stellt sich Bordroutine ein, das heißt zum einen, Schiffsort bestimmen und Astronavigation trainieren. Dafür ist der Schwell des Indischen Ozeans ideal, denn die größte Schwierigkeit der Übung besteht darin, zur Messung des Höhenwinkels die Kante der Sonnenscheibe auf einen genau senkrecht darunter liegenden, imaginären Punkt der auf und nieder tanzenden Kimm zu projizieren, und zwar exakt in dem Augenblick, in welchem sich das schaukelnde Schiff auf einem Wellenberg befindet.

Ein Messfehler von einem Zehntel Grad führt schon zu einer Standortabweichung von sechs Seemeilen; nach ein paar Tagen Übung liegt der ermittelte Standort zwei, höchstens drei Meilen von der (metergenauen) GPS-Position entfernt.

Segelmanöver wie das Schiften des Vorsegels sind im Passat glücklicherweise nicht allzu häufig. Kochen kann unter bestimmten Bedingungen schon schwierig werden, beginnend bei der Nahrungsbeschaffung, sprich Versorgung der Mannschaft mit frischem Fisch.

Doch da muss man gelegentlich auch einfach mal Glück haben: Wir haben gerade einen kapitalen Mahi Mahi (Goldmakrele) am – leider viel zu weit herausgelassenen – Haken, die Segel sind teilweise eingeholt, um die Fahrt aus dem Schiff zu nehmen, und es beginnt der Kampf mit dem Fisch, der eigentlich gar keine Lust hat, in unserer Pfanne zu landen. Just in diesem Augenblick kommt uns ein großer chinesischer Frachter entgegen und funkt uns auch zügig an, um abzusprechen, wie wir unbeschadet aneinander vorbeikommen. Wegerecht hin oder her, üblicherweise weichen wir in solchen Fällen den dicken Pötten – überhaupt der Berufsschifffahrt – aus, damit es gar nicht erst zu einer brenzligen Situation mit Kollisionsgefahr kommt. Nach kurzer Begrüßung stellt sich heraus, dass der wachhabende Offizier aus Deutschland kommt. Er erklärt uns mit unserem Fisch an der Leine kurzerhand für manövrierbehindert und ändert selbst bereitwillig seinen Kurs, damit wir das Tier an Bord holen können. Wir tauschen uns danach sicher noch eine gute Stunde per VHF-Funk über Gott und die Welt aus.

Selbst so einfache Tätigkeiten wie die tägliche Körperhygiene erfordern an Bord sehr viel mehr Zeit als unter der Dusche zu Hause… kurz, es gibt immer etwas zu tun – naja, fast immer!

Nach Tagen frischen Passats mit guten Etmalen, aber auch wilden Schlingerbewegungen des Schiffes, wird das Wetter ruhiger.

Am 15. Oktober sichten wir Mauritius, eine wunderschöne Insel, die wir bereits von einem früheren Urlaub kennen.

Obgleich es uns reizt, hier noch einen Zwischenstopp einzulegen, verzichten wir darauf, denn wir wissen, dass der einzige Einklarierungshafen Port Louis von der Flotte der World ARC belegt ist. So segeln wir weiter und passieren am nächsten Tag Saint-Denis, den Hauptort im Norden von La Réunion.

Gegen Mittag machen wir am Kai des Fischerei- und Industriehafens Port des Galets fest, dem einzigen für unsere Schiffsgröße geeigneten Liegeplatz.

Zum Glück sind in den frühen Morgenstunden drei Yachten Richtung Südafrika ausgelaufen, sonst wäre für uns kein Platz gewesen! Über Funk hören wir, wie sich die „Schüssel“ aus Berlin verabschiedet. Wir lernen sie später in Durban kennen. Für die 2.550 Seemeilen haben wir 16 Tage gebraucht. Die Maschine lief beim Anker-auf-Manöver in Cocos Keeling und dann erst wieder beim Anlegen in La Réunion – wir sind zufrieden!

La Réunion ist französisches Übersee-Département; die Einklarierung ist sehr einfach und wird größtenteils vom Hafenmeister für uns erledigt. Allerdings dürfen wir nur eine Woche bleiben, danach hat die World ARC alle Liegeplätze reserviert. La Réunion empfängt uns mit strahlend schönem Wetter. Während der nächsten Tage erkunden wir die sehr abwechslungsreiche Insel. Im tropischen Teil wird unter anderem Vanille angebaut, ein wichtiger Exportartikel.

Die „Vanille Bourbon“ – nach dem alten Inselnamen Île Bourbon – gilt mit als die beste der Welt, und man muss auf den Märkten aufpassen, um nicht mit minderwertigerer Ware aus dem nahen Madagaskar übers Ohr gehauen zu werden.

Das Inselinnere ist bewaldet und bergig, gelegentlich erinnert es uns ein wenig an Neuseeland. Ein herrliches, abwechslungsreiches Wandergebiet! Nette kreolische Dörfer bilden bunte Farbtupfer in der imposanten Landschaft.

Quer über die gesamte Insel läuft eine Vulkankette, deren höchster Gipfel, der Piton des Neiges, sich mehr als 3.000 Meter über den Meeresspiegel erhebt. Wir besuchen das Gebiet um den Piton de la Fournaise, der zu den aktivsten Vulkanen der Welt gehört.

Unsere sonntägliche Rundfahrt führt uns auch an Strände, die bei den einheimischen Familien als Ausflugsziele am Wochenende äußerst beliebt sind. Wir erhalten einen Eindruck, wie gut das friedliche Zusammenleben der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen funktioniert, die überwiegend aus Europa, Madagaskar, Ostafrika, Indien und China stammen und sich inzwischen weitgehend vermischt haben. Dabei werden die kulturellen Eigenständigkeiten durchaus bewahrt, wie uns die mit Enthusiasmus aufgeführten und mit viel Beifall bedachten Tanzdarbietungen am Strand zeigen.

Vor der nächsten Etappe von La Réunion nach Südafrika haben wir großen Respekt. Notorisch ziehen alle drei bis sechs Tage Tiefs aus dem Southern Ocean die südafrikanische Küste hinauf und bringen Sturm aus Südwest. Der Agulhasstrom entlang der afrikanischen Küste setzt dagegen mit bis zu sechs Knoten aus Nord. In dieser unangenehmen Situation „Wind gegen Strom“ können sich bis zu 20 Meter hohe Wellen aufbauen, die selbst der Großschifffahrt gefährlich werden. Bis nach Richards Bay, dem dichtesten Hafen in Südafrika, sind es rund 900 Seemeilen – rein rechnerisch stellt sich also nur die Frage, ob man unterwegs auf einen oder zwei Stürme trifft.

Entsprechend sorgfältig bereiten wir uns auf diese Etappe vor. Alle Sturmsegel werden probegeriggt und für einen schnellen Einsatz bereitgelegt, ebenso der Treibanker. Bis spät in den Abend findet Lothar immer noch etwas zum Takeln.

Kalle kocht in bewährter Manier vor – bekanntermaßen hebt nichts die Moral der Mannschaft unter schwierigen Bedingungen so sehr wie ein gutes Essen!

Als Wetterberichte, GRIB Files und der individuell beauftragte Wetterrouter von WetterWelt Kiel für die nächsten Tage keinen Südwest-Sturm sehen, sondern lediglich eine ausgedehnte Gewitterfront östlich von Madagaskar, laufen wir aus. Es ist der 23. Oktober.

Das Wetter ist ganz passabel, verschlechtert sich jedoch von Stunde zu Stunde, je mehr wir uns dem Gewittergebiet nähern.

Am nächsten Tag fegt mit schöner Regelmäßigkeit ein kräftiger Schauer nach dem anderen über uns hinweg, der Wind frischt bis 35/40 Knoten auf, und wir laufen in das Gewitterfeld hinein, das uns mehr als einen Tag begleitet. Irgendwann lassen wir die Front hinter uns, zum Glück ohne Blitzeinschlag.

Das Wetter klart auf, Wind und Wellen bleiben uns jedoch erhalten, nehmen sogar noch zu. Da es im Cockpit sehr feucht wird, schließen wir unsere Kuchenbude, die wir den Neuseeländern abgeguckt haben. Dort fährt kaum jemand „oben ohne“, denn warum soll man in nassen Klamotten draußen stehen und frieren, wenn das nicht nötig ist.

Später rächt sich allerdings, dass wir den hinteren Schutz aufgelassen haben, um frische Luft ins Schiff zu bekommen. Um die Mittagszeit des 27. Oktober befinden wir uns rund 100 Seemeilen südlich von Madagaskar und halten damit den empfohlenen Mindestabstand von der Insel ein; hier – über dem sogenannten Madagaskar-Rücken – steigt der Seeboden innerhalb weniger Meilen von 4.000 Metern Wassertiefe auf nicht einmal 100 Meter an – mit den entsprechenden Auswirkungen auf Meeresströmungen und Seegang. Plötzlich steigt eine gewaltige Welle direkt neben dem Schiff auf, bricht sich am Rumpf, steigt durch die achtern offene Kuchenbude ein, setzt erstmals auf unserer gesamten Reise das Cockpit knöcheltief unter Wasser und wirft das gut 30 Tonnen schwere Schiff auf die Seite. Durch den Wellenschlag ist unsere am Heckkorb montierte „Jon Buoy“, ein Ein-Personen-Rettungsfloß für den Mann-über-Bord-Fall, auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Wir bekommen nicht einmal mit, ob sie sich wenigstens ordnungsgemäß geöffnet hat. Auch Kalles Reisegepäck ist etwas leichter geworden, und sein Fotoapparat schwimmt im Salzwasser an Deck – die SD-Karte mit den Fotos können wir zum Glück noch retten. Ein Türriegel unseres großen Kleiderschranks in der Achterkabine hat sich geöffnet, der gesamte Schrankinhalt ist in der Kabine verteilt – erstaunlich, was man beim anschließenden Aufräumen so alles findet. Ernsthaft passiert ist glücklicherweise nichts, es kommt auch in keinem Augenblick ein Gefühl der Unsicherheit auf. Jedoch lassen die Schiffsbewegungen nun jede Aktivität an Bord zum akrobatischen Akt werden. Es ist klar, bei weiterhin südlichen Winden können wir nicht in den Agulhasstrom einfahren und müssen, notfalls gut 100 Seemeilen vor der Küste beigedreht, auf eine Winddrehung warten.

Aber das Tief löst sich auf, der Wind dreht auf Nord, und wir bekommen ein Wetterfenster von knapp drei Tagen zur Querung des Agulhasstroms – das ist genug! Wenn wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,5 Knoten schaffen – sofern der Wind durchsteht kein Problem für uns –, könnte es sogar für unseren Wunschhafen Durban reichen und nicht nur für das 150 Seemeilen weiter nördlich gelegene Richards Bay. Rasmus ist uns wohlgesonnen, und so stehen wir am 1. November in den frühen Morgenstunden vor Durban und melden uns bei der Port Control, die einem zeitgleich einlaufenden Hochseefischer und uns einen Lotsen schickt, welcher uns zum Yachthafen geleitet. Der Indische Ozean ist überquert.

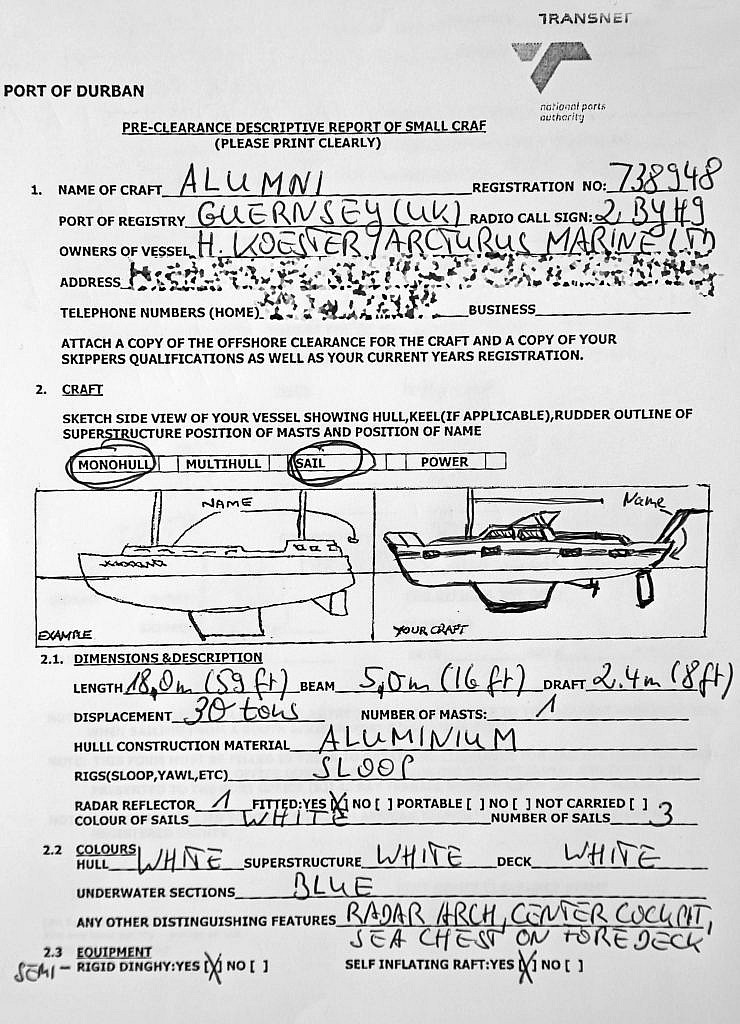

In Durban nehmen uns sofort die Behörden für die Einklarierung in Empfang. Die Einklarierungsprozedur, das bürokratische Verfahren und die Formulare sind in jedem Land anders; hier in Durban lernen wir eine neue, ganz spezielle Variante kennen: Wir müssen unser Schiff in die Einklarierungspapiere zeichnen: kein Foto, keine Kopie, nein – ein Gemälde muss es sein!

Gegen Mittag ist auch das überstanden, und wir werden sehr herzlich vom Point Yacht Club in Person des Schatzmeisters begrüßt. Bei einem Willkommensbier am Tresen der Clubbar tauschen wir unsere Vereinsstander aus. Auf leicht wackeligen Knien geht es danach zurück an Bord zu Spiegeleiern mit Schinken. Am Nachmittag stürmt es bereits wieder aus Südwest…

Neben uns liegt die „Schüssel“ aus Berlin, deren Liegeplatz wir in La Réunion übernommen hatten. Christine und Herbert sind fast auf der Zielgeraden ihrer Weltumsegelung und freuen sich schon wieder auf die Ostsee.

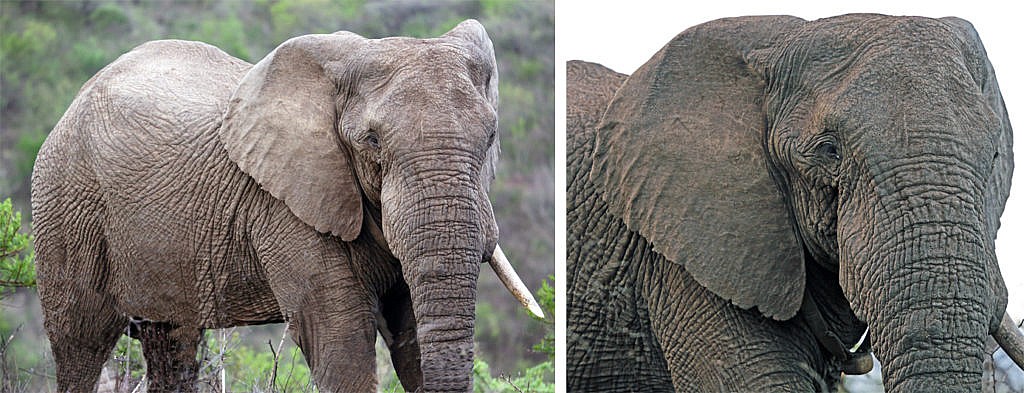

Gemeinsam mit Lothar und Kalle schauen wir uns per Leihwagen noch etwas die Umgebung an und gehen für drei Tage auf Safari. Wir besuchen Thula Thula, das private Wildgehege des „Elefantenflüsterers“ Lawrence Anthony, der hier eine heimatlose, angeblich verhaltensgestörte Elefantenherde aufnahm, um sie vor dem sicheren Erschießungstod zu retten.

In seinem Buch schildert Anthony sehr eindrucksvoll, wie er ein intensives Verhältnis zu den traumatisierten Tieren aufbaut. Wir lernen fast alle tierische Helden seines inzwischen zum Bestseller gewordenen Romans kennen und können diesen nur jedem empfehlen, der an diesem Land einschließlich all seiner Probleme interessiert ist.

Einfach unglaublich ist, was nach Anthonys plötzlichem Herztod auf einer Geschäftsreise vor zwei Jahren geschah: Die Elefanten, die normalerweise frei durch das Reservat streifen, versammelten sich kurz nach dem tragischen Vorfall, der sich Hunderte von Kilometern entfernt ereignete, vor dem Wohnhaus ihres Lebensretters. „Sie standen dort zwei Tage ganz ruhig, dann gingen sie zurück in den Busch und sind nie wieder zum Haus zurückgekehrt“, erzählt Sohn Dylan. Glücklicherweise setzt Anthonys französische Frau Françoise das Erbe ihres Mannes mit großem Engagement erfolgreich fort.

Am 7. November treten Lothar und Kalle ihren Heimflug an. Org und ich haben noch etwas Zeit, bevor John und Wendy aus Neuseeland kommen, um in bewährter Manier „Alumni“ unter ihre Fittiche zu nehmen. Wir nutzen sie für eine sehr lohnende Rundfahrt per Mietwagen durch KwaZulu-Natal.

Unser erstes Ziel ist die iSibindi Zulu Lodge, ein kleines Buschresort mit ausgesprochen sympathischer Leitung, die sich sehr darum bemüht, ihren Gästen Natur und Kultur der Region nahezubringen.

Ganz in der Nähe der Lodge fand 1879 die Schlacht bei Isandlwana statt, in der ein Heer von mehr als 20.000 Zulu dem britischen Empire die größte Niederlage seiner gesamten Kolonialgeschichte zufügte (verfilmt in „Zulu Dawn“ mit Peter O’Toole und Burt Lancaster). Die von der Lodge angebotenen „Battlefield Tours“ werden vor allem von historisch interessierten Briten wahrgenommen, während wir uns mehr für die Pirschfahrten interessieren, auch wenn man nicht die „Big Five“, sondern Giraffen, Antilopen und kleineres Getier zu Gesicht bekommt.

Leoparden bringen ihre Beute gerne auf Bäumen vor Fressfeinden in Sicherheit

Wir besuchen zwei weitere schöne Lodges am Rand der Drakensberge, Ausgangspunkte für mehrstündige Wanderungen.

Schon die Namen der Berge klingen erhaben: Cathedral Peak, Champagne Castle, Giants Castle. Vom Tugela Gorge Walk im Royal Natal Park hat man immer wieder Ausblicke auf das grandiose „Amphitheater“, eine acht Kilometer lange, fast senkrecht aufsteigende bogenförmige Felswand. 1.000 Meter höher, jenseits der Abbruchkante, liegt das Königreich Lesotho.

Wir fahren zurück über Durban zum letzten Ziel unserer Rundreise durch KwaZulu-Natal, einer wieder sehr schönen Lodge in der Oribi-Schlucht.

Am 24. November geht es auch für uns zurück nach Deutschland in die Weihnachtsferien. Im nächsten Jahr wollen wir das Kap der Guten Hoffnung umrunden, doch das ist ein anderer Bericht.